DISEASE DETAILS 疾患一覧

けが(外傷)

後十字靭帯損傷(PCL損傷)

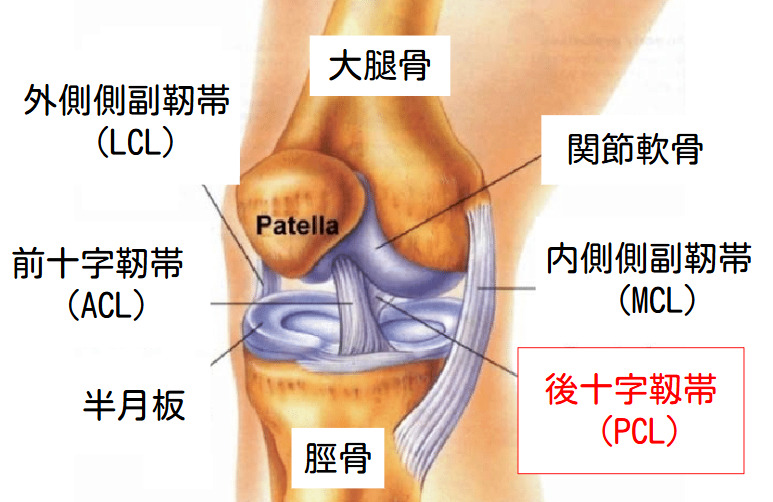

後十字靭帯損傷(PCL損傷)とは

後十字靱帯(PCL)は、膝に存在する靱帯です。大腿骨に対して脛骨が後方へ移動するのを防いでいる主要な安定化構造(primary stabilizer)です。特に膝関節が30度以上屈曲している場合には、脛骨にかかる後方荷重に対する制動力の80%以上を担っています。

後十字靱帯損傷の発生頻度は、前十字靱帯(ACL)損傷に比べてかなり少ないとされています。実際には、膝の靱帯損傷全体のうち、PCL損傷は20%未満にとどまります。特に多いのは、他の靱帯損傷と併発するPCL断裂であり、PCL単独の損傷はさらに稀です。

後十字靭帯損傷(PCL損傷)の原因

後十字靱帯損傷は誰にでも起こり得ますが、特にスキー、野球・アメリカンフットボール・サッカーなどの競技に取り組むアスリートに多く見られます。

膝を曲げた状態で転倒したときや、交通事故でダッシュボードなどに膝の前面を強くぶつけたときに発生しやすく、膝を必要以上に後方に反らせてしまった場合や、膝が脱臼したとき、ジャンプ後の着地が不適切だったときなどにも、PCL損傷が起こることがあります。

後十字靭帯損傷(PCL損傷)の症状

時間とともに悪化する痛みや腫れ、炎症がみられます。さらに、膝に不安定感を覚えたり、関節のこわばりが生じたりします。また、歩行が困難になるほか、特に階段を下りる動作がつらくなることもあります。損傷の程度により、症状には個人差があります。

後十字靭帯損傷(PCL損傷)の検査

PCL損傷には前十字靱帯(ACL)、内側側副靱帯(MCL)、後外側支持機構(PLS)など、他の靱帯損傷を合併しているケースが少なくないため、徒手による不安定性検査が重要となります。

膝の後方不安定性は、股関節を45度屈曲、膝を90度屈曲した状態において、脛骨を後方に押し込むテストにより評価します。大腿骨内顆が脛骨内側プラトーよりも前方にある場合はI度、並ぶ位置にある場合はII度、さらに後方にある場合はIII度と評価されます。特にIII度損傷では、PLSなどの他の靱帯損傷の合併を考慮する必要があります。また、膝脱臼を伴うような複合靱帯損傷では、血管損傷が18%、神経損傷が25%の割合で報告されており、造影CTなどを用いて血管損傷の有無を確認することが推奨されます。

X線撮影においては、簡便で疼痛が少なく、受傷直後や術直後でも撮影可能なgravity sag viewを用います。

MRI検査は、PCL損傷が単独であっても半月板や軟骨の損傷を合併することが少なくなく、診断においては欠かせません。陳旧性のPCL損傷では、MRI上で靱帯の連続性が回復して見えることがあり、一見して損傷がないように誤認される可能性があります。そのため、徒手検査や単純X線の結果を併せて、膝後方の不安定性を総合的に評価することが重要です。

後十字靭帯損傷(PCL損傷)の治療

治療は、後十字靱帯(PCL)損傷の重症度によって異なります。一般的な治療法としては、膝への荷重を制限する目的で、松葉杖の使用を勧めます。また、膝関節の不安定性を改善するために、膝装具(ニーブレース)を装着する場合もあります。

加えて、膝の筋力や安定性を高めるためには、理学療法(リハビリテーション)が有効です。運動療法によって、膝関節の機能回復が期待されます。

損傷の程度が重度である場合には、手術が必要になることもあります。多くの場合には、関節鏡視下手術(内視鏡を用いた手術)によって靱帯の再建が行われます。この術式は、従来の開放手術と比較して、侵襲の少ない方法とされています。

手術の適応としては、単独のPCL損傷であっても、II度またはIII度の損傷で保存療法を3か月以上継続しても膝後方の不安定感や膝窩部痛が残存する場合、あるいは半月板や軟骨の損傷を伴う場合に手術が考慮されます。また、後外側支持機構(PLS)や前十字靱帯(ACL)を合併する複合靱帯損傷においても、手術の適応となります。一方で、I度からII度までの単独PCL損傷については、原則として保存療法が第一選択となります。

術式については、PCLがALBとPMBの2つの主な線維束から構成されているため、それぞれを再建する術式が検討されています。ALBはPMBよりも断面積および強度が大きい一方で、膝の広い屈曲角度域において両束が互いに補い合いながら、脛骨後方荷重に対する制動機能を担っています。ハムストリングス腱を用いた二重束再建術においては、ALBには三つ折りの半腱様筋腱を、PMBには三つ折りの薄筋腱を使用します。移植腱の固定にあたっては、ALBは膝屈曲90度または105度、PMBは0度で行うことで、過度な緊張を避けられると報告されています。

近年では、損傷したPCLの断端を温存することで、killer turnの衝撃をクッションのように緩和できる可能性も示唆されていますが、非解剖学的な骨孔作製によって脛骨後方転位が残存するリスクや、断端が後方関節包と癒着することで膝窩部痛が残る可能性も指摘されています。

術後のリハビリテーションについては、Pierceらによって提案されたリハビリプロトコールに基づき、術後6週までの初期段階では、再建靱帯に過剰なストレスが加わらないよう、ハムストリングスの単独収縮や過伸展を避け、膝屈曲0度でのニーブレース固定を行っています。可動域訓練は、ハムストリングスの活動を抑えるために腹臥位で他動的に行い、術後4週で60度、5週で75度、6週で90度までと段階的に進めています。日中はPCL Jack braceを装着し、大腿四頭筋の収縮が十分にできるようになり、膝の完全伸展が自動的に可能となった時点で、下肢伸展挙上訓練を開始します。

術後6週から12週の時期には、可動域制限を解除しながらも、120度を超える過度な屈曲は避けるよう指導しています。膝屈曲が115度以上に達した場合には、両脚でのレッグプレス、スクワット、プール歩行などを開始します。ただし、膝屈曲角度が50度以上に達する動作や、足を壁から離した状態での壁スクワットでは、PCLにかかる張力が増加するため、注意が必要です。

術後12週から18週の間には、片脚でのレッグプレスやバイクの負荷を徐々に増加させ、術後16週以降にはハムストリングスの単独収縮訓練や膝屈曲角度の制限を解除し、片脚ブリッジの導入を行います。18週から24週ではジョギングを開始し、closeおよびopen kinetic chainでの負荷を高めながら、スポーツ特有の動作練習も取り入れていきます。そして、術後24週から36週の間にはPCL Jack braceの装着を終了し、ランニングやアジリティトレーニングを行いつつ、競技復帰を目指したトレーニングを実施していきます。

参考文献)

・Posterior Cruciate Ligament (PCL) Injury. Cleveland Clinic.

・後十字靱帯再建の課題と展望. 橘優太 et al. 関節外科 41(9): 965-972, 2022.