DISEASE DETAILS 疾患一覧

腰の痛み

びまん性特発性骨増殖症(DISH)

びまん性特発性骨増殖症(DISH)とは

びまん性特発性骨増殖症(Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis:DISH)は、脊椎および四肢の末端部に異常な骨化パターンが認められる全身性の疾患です。主に脊椎に生じることが多く、腰痛、背部痛やこわばり、可動域制限(腰の曲げにくさや伸ばしにくさ)を伴うことがありますが、無症状で経過する例も少なくありません。DISHでは、脊椎の前外側に沿った骨化が、少なくとも3椎体または4連続椎体にわたって認められることが特徴です。まれに、肩、肘、膝、踵など四肢末端部にも病変が発生します。脊椎病変は、特に胸椎右側に好発する傾向があります。

「DISH」という用語は、1975年にResnickらによって提唱されましたが、その基盤となる病態は、1950年にForestierとRotes-Querolによって「老人性強直性骨増殖症」として初めて報告されました。脊椎における骨化は前外側に沿って流れるように連続し、4連続椎体以上に及ぶことが診断上の特徴です。脊椎以外では、肩、肘、膝、踵など四肢末端部にも病変が認められることがあります。

疫学的には、DISHは50歳以下での発症は稀であり、一般人口における罹患率は6〜12%とされています。50歳以上では、男性のおよそ25%、女性のおよそ15%が罹患しており、年齢とともにその罹患率は増加します。80歳以上では、男性の28%、女性の26%が影響を受けていると報告されています。発症は30〜50代に始まると考えられていますが、臨床症状が現れるのはそれ以降であることが多いです。

びまん性特発性骨増殖症(DISH)の原因

原因については不明な点が多いものの、高尿酸血症、高脂血症、糖尿病、高インスリン血症、肥満などの生活習慣病との関連が指摘されています。HLA-B8はDISHと糖尿病の両方に共通して見られますが、HLA-B27との関連は認められていません。さらに、メカニカルストレス、有害因子への暴露、遺伝的要因なども発症に関与している可能性があります。近年では、血管新生の関与にも注目が集まっており、DISHと動脈硬化症や心血管疾患との関連性が報告されています。

病態生理学的には、胸椎右側が主に影響を受ける理由として、左側に位置する大動脈が脈動により骨化を抑制する「メカニカルバリア」として機能しているという仮説が提唱されています。また、頸椎や腰椎においては、異なる骨化パターンが認められます。具体的には、頸椎では椎体前方、胸椎では前外側に骨化が進むことが知られています。

びまん性特発性骨増殖症(DISH)の症状

無症状であることが多いものの、神経圧迫や骨の過剰増殖によって痛みが出現する場合もあります。臨床的には、高齢で発症し、徐々に背部痛やこわばりを呈するのが一般的です。頸椎に病変が及ぶと、嚥下困難、嗄声、睡眠時無呼吸症候群など、軟部組織への圧迫による症状が出現することがあります。

また、脊椎が連続して骨化しているため、軽微な外傷でも脊椎骨折を引き起こしやすくなります。骨折を見逃さないためには、神経・血管系の詳細な評価と脊椎全体にわたる画像検査が不可欠です。

四肢末端部では、特に足や踵に病変が認められ、踵骨棘、アキレス腱炎、足底筋膜炎などが報告されています。さらに、関節周囲における骨増殖や腱の石灰化も観察されます。

DISHの予後は症状の重症度により異なりますが、一般的には緩やかに進行する疾患であり、多くの患者は保存的治療により機能的な可動性を維持できます。ただし、重度の脊椎硬直や神経圧迫、嚥下障害、呼吸障害などを引き起こす可能性もあるため、注意が必要です。

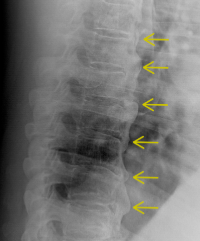

びまん性特発性骨増殖症(DISH)の検査

血液検査では特徴的な異常所見は認められませんが、脊椎関節炎や強直性脊椎炎、その他の膠原病との鑑別には有用です。画像診断では、脊椎における「ろうそくの蝋垂れ(dripping candle wax)」のような骨化パターンを確認することが重要です。強直性脊椎炎では、椎間板内の骨化による“バンブースパイン(bamboo spine)”が特徴であり、DISHとは異なる所見です。

骨密度に関しては議論があるものの、DISHでは骨脆弱性に伴う脊椎骨折のリスクが高まる可能性が指摘されています。診断には、脊椎の前後方向および側面からのレントゲン撮影が有効であり、病変の範囲を評価する際には適切な画像検査の選択が求められます。

従来の診断基準には、「4連続椎体以上にわたる流れるような骨化」「椎間板高の保全」「椎間関節や仙腸関節に破壊や癒合を認めないこと」が含まれます。ただし、これらの基準は増殖性変化が進行した症例に適用されることが多く、近年では早期診断の観点から、「2椎体以上の連続性」と「四肢末端病変」を考慮に入れた新たな診断基準の必要性が指摘されています。日本における研究では、X線画像よりもCT検査を用いた方が高い罹患率(27.2%)が示されており、診断感度の差が示唆されています。

鑑別診断としては、強直性脊椎炎、変形性脊椎症、その他の血清陰性脊椎関節炎、シャルコー脊椎症、先端巨大症、乾癬性関節炎、反応性関節炎、偽痛風、低カルシウム血症などが挙げられます。

近年では、骨化部位を標的とした成長因子を利用した新しい治療戦略の研究も進められています。

びまん性特発性骨増殖症(DISH)の治療

DISH(びまん性特発性骨増殖症)には根本的な治療法は存在しませんが、理学療法(リハビリテーション)によってこわばりの軽減や可動域の改善が期待できます。理学療法士は、自宅でも継続可能な低負荷の運動を指導するため、日常的な自主訓練の継続が推奨されます。

薬物療法としては、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)やトラマドールなどの鎮痛薬により、痛みや不快感を緩和することが可能です。症状の程度によっては、処方鎮痛薬の使用が必要となる場合もあります。また、特定部位の疼痛に対しては、ステロイド(場合により麻酔薬を追加)注射が有効なこともあります。さらに、骨折の予防や治癒促進を目的として、骨粗しょう症の薬であるビスホスフォネート製剤が処方されることがあります。

骨の過剰増殖や骨棘によって神経が圧迫され、新たな痛みや神経症状が出現した場合には、神経圧迫を解除する手術が必要となることがあります。また、脊椎骨折が発生した際には、椎体固定術が必要になることもあります。特にDISHでは、骨化による脊椎の長い連続性により「てこの作用(レバーアーム)」が大きくなるため、骨折後の不安定性が増し、広範囲な固定術が求められることがあります。

参考文献)

・Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis. T David Luo; Matthew A. Varacallo.

・Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis (DISH Disease). Cleveland Clinic.

先生から一言

DISHの発症には生活習慣病との関連が指摘されており、健康管理が予防に重要と言えるでしょう。

治療の基本は保存的療法であり、理学療法、コルセットの使用、NSAIDsやビスホスフォネートの投与などが行われます。

一方で、骨折、脊髄症、腰部脊柱管狭窄症、神経症状、感染、疼痛を伴う骨変形などが生じた場合には、手術加療の検討が必要となります。

診断がつかず、ただの変形性脊椎症と判断されることもあるので、正確な判断が必要となります。