DISEASE DETAILS 疾患一覧

肩の痛み

むちうち(外傷性頸部症候群)

交通事故後の首・腰・背中の痛みやむち打ちは、受傷直後は軽くても数日後に悪化し、頭痛・めまい・吐き気・肩こり・手のしびれなどの症状として現れることがあります。当院では整形外科専門医が診療し、レントゲン・超音波で正確に評価。症状に合わせて投薬、ブロック注射、電気治療、リハビリまで行い、ペインクリニックにも対応します。自賠責保険の手続き・診断書作成もサポート。阪急三国駅徒歩1分/国道176号線沿い/駐車場41台で、通院しやすいクリニックです。

むちうち(外傷性頸部症候群)とは

自動車事故後の首や肩の周囲に痛みは一般的に「むちうち(むち打ち)」と呼ばれます。むちうちは医学的には「外傷性頸部症候群」と呼びます。このむちうちは、「後から発症する」、「症状が長引く」、「なかなか治らない」といった特徴があります。むちうちによる発症メカニズムがはっきりとしていないことや、治療効果が得られない患者さんが存在することも知られています。

むちうちという言葉は、その受傷機転が「鞭のしなり方」から来ていることに由来すると言われています。今ではヘッドレストが全ての自動車に標準装備されており、激しく首がしなることはほとんどありませんが言葉の名残として残っています。「頸椎捻挫」「頚部捻挫」も医学的にはほぼ同義的に扱われている印象です。

むちうち(外傷性頸部症候群)の原因

むちうちで首が痛くなる主な理由の一つは、追突などで首が急に反り返ったとき(過伸展)に、頸椎の関節どうしがぶつかり、関節の内側にある「滑膜(かつまく)」が刺激されて炎症を起こすためと考えられています。あわせて、靱帯や筋膜などの軟部組織の軽い損傷が関与することもあります。

症状は受傷直後から出るとは限らず、時間がたって強くなることがあります。報告では、受傷直後に首の痛みを訴える方は約6割、6時間以内で約65%、24時間以内で約93%、72時間以内にはほぼ全員が痛みを自覚するとされています。これは、痛みに反応して首まわりの筋肉がこわばり(筋スパズム)、血流が悪くなる→痛み物質がたまりやすくなる→さらに筋肉がこわばる、という悪循環が起こるためです。この仕組みは、いわゆる肩こりや腰痛、緊張型頭痛などと似ています。適切な評価と早めの可動域回復で、この悪循環を断ち切ることが改善の近道になります。

長引きやすさ(予後)に関するポイント

外傷性頚部症候群は、早い段階で専門的な評価と治療を始めるほど回復しやすくなります。画像検査(レントゲン・超音波・MRI)に大きな異常がなくても痛みや不自由さが続くことはあり、画像所見だけで重症度や治り方は決まりません。むしろ、首の動きがどれくらい落ちているか、冷たい刺激で痛みを感じやすくなっていないかなどの身体所見が、症状の強さや長引きやすさと関係します。また、「自分は良くなっていけそうだ」という見通しの持ちやすさや、事故体験に伴うストレス反応(不安や眠れない、フラッシュバックなど)も経過に影響します。年齢や性別、既婚/未婚、学歴といった属性、さらには衝突速度や座席位置、エアバッグの有無など事故の細かな条件は、痛みの長期化と必ずしも結びつきません。

気持ちの面の不調がある場合は、からだの治療と並行してサポートします。わからない点や不安があれば、早めにご相談ください。

むちうち(外傷性頸部症候群)の症状

「むちうち」は首の痛みだけでなく、肩こり、頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気など多彩な症状を示すことがあります。これらの一部は自律神経の乱れによる症状として説明され、「バレー・リュー症候群」と呼ばれることもあります(原因はひとつに特定できません)。

症状の中心はあくまで首まわりです。報告では、首の痛みが約94%、肩こりが約63%、頭痛が約47%、吐き気が約19%、めまいが約8%にみられます。多くの患者さんは、まず後ろ首の痛みがはっきりし、その後に頭痛やめまい、吐き気といった症状が付随して現れることが少なくありません。強いケガ(骨折・脱臼や脊髄損傷)がないかを確認したうえで、痛みを抑えつつ首の動きを少しずつ取り戻していくことで、これらの症状も徐々に落ち着いていきます。

低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)に要注意

交通事故などの衝撃で硬膜に微小な裂け目が生じ、髄液が漏れることで起立時の頭痛を中心に、頚部痛、めまい、耳鳴り、倦怠感、集中力低下など多彩な症状が出ることがあります。

確立した単一の検査基準がなく、頚椎捻挫に紛れて見過ごされることもあります。疑わしい場合、当院は基幹病院の脳神経外科・神経内科へ速やかにご紹介いたします。

むちうち損傷の検査

まず最優先で見逃してはいけないのは、首の骨のケガ(骨折・脱臼)や脊髄のダメージです。診察では、首がどこまで動くか、手足の力やしびれ、反射などを丁寧に確認します。脊髄に問題がある場合は、ケガをした場所より先の手足に力が入りにくい、感覚が鈍いなどの症状が出ることがあり、なかには足よりも腕や手に強く症状が出るタイプもあります。痛みを強く誘発する検査は受傷直後には無理に行わず、体への負担が少ない範囲で評価します。必要に応じてレントゲンやCT/MRIなどの画像検査を組み合わせ、重いケガを確実に除外したうえで、安心して治療に進めます。

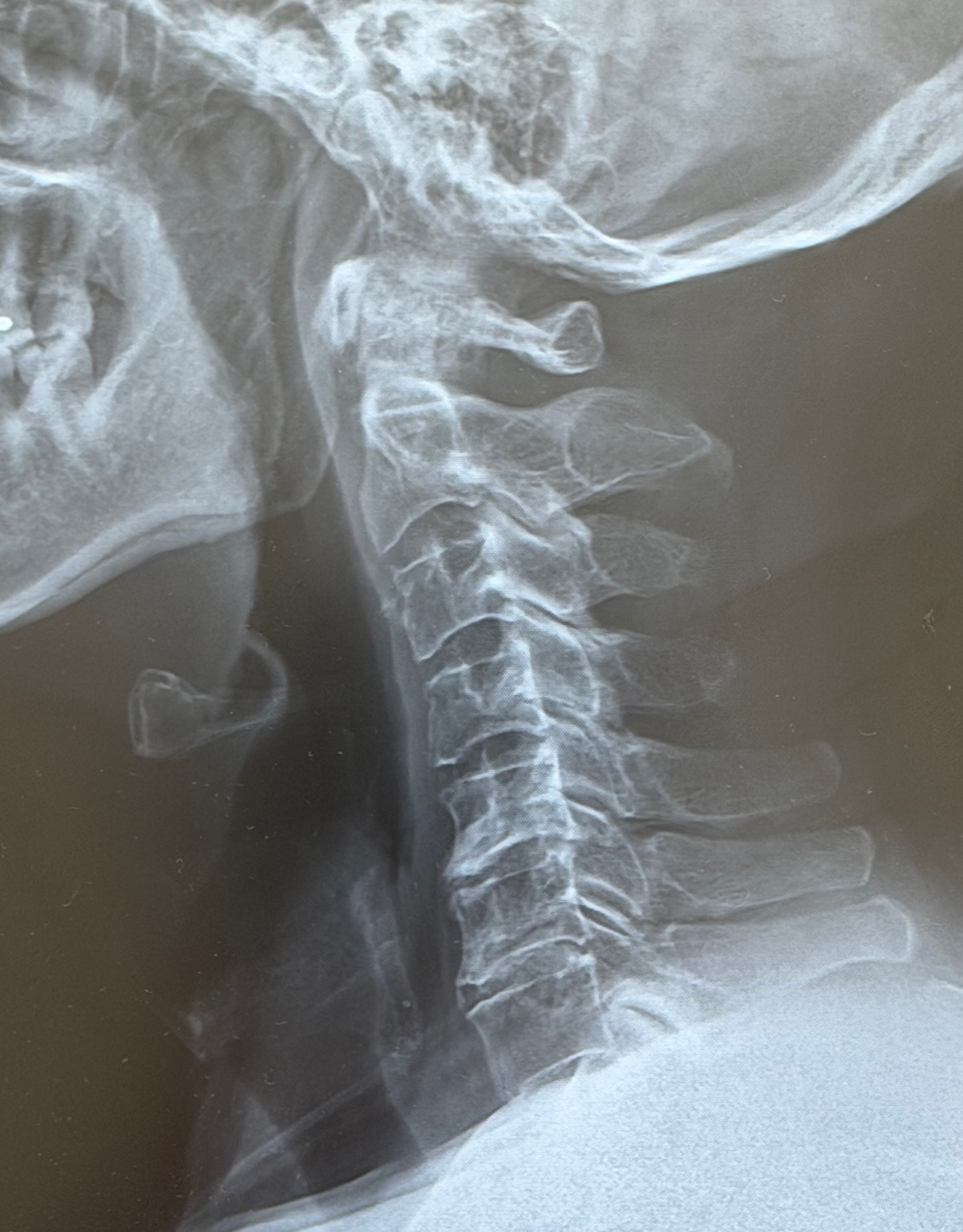

「むちうち」は自覚症状が中心で、画像だけで特徴的な所見が出ないことが多いのが特徴です。レントゲン側面像で見られる頸椎の直線化(ストレートネック)や後弯は、むちうち後に指摘されることがあります(健康な方でも一定の割合で見られます)。基本は単純レントゲン(正面・側面・開口位)の3方向を撮影し、側面像で①歯突起骨折(開口位が有用)、②椎体前後縁・椎弓前縁・棘突起の整列(アライメント)、③環軸椎間距離(成人で目安3mm未満)、④咽後間隙(側面で目安8mm超は異常)を確認します。いずれかに疑わしい所見があればCTを追加します(骨折の検出はCTが高感度)。レントゲンやCTで骨の異常がなくても神経学的な異常があれば、非骨傷性の頸髄損傷を考え、MRIで評価します。(CT・MRIは必要時に連携医療機関で撮影し、当院で結果をご説明します)。

むちうち損傷の治療

治療の目的は、こわばった筋肉をゆるめて首まわりの動きを取り戻し、痛みが長引かないようにすることです。とくに「可動域(首がどこまで動くか)」を早めに回復させることが大切で、動きが戻ってくると筋肉がリラックスし、血のめぐりがよくなって痛み物質が流れやすくなる――という良い循環が生まれます。反対に、首の動きが十分に出ないまま過ごすと、痛みが強まったり、頭痛・肩こり・めまいなど多彩な症状が続いて慢性化しやすくなります。

痛みが強い時期は、一般的な鎮痛薬(NSAIDs など)で炎症と痛みを抑え、胃の不快感が出やすい方には胃薬を併用します。貼り薬(テープ剤)も動作時や就寝前の痛みに有効です。お薬は体質や持病、他のお薬との兼ね合いを踏まえて選び、副作用に注意しながら“必要最小限の期間”で使います。

頸椎カラー(首の固定具)は、首の骨折や脊髄の大きなケガが疑われる場合の一時的な安全確保には役立ちますが、いわゆる「むち打ち/頸椎捻挫」では長期間の固定は回復を遅らせる可能性があります。重いケガがないと確認できたら、できる範囲で日常生活を続け、痛みが強くならない範囲から首・肩のやさしい可動域運動を始めることが改善への近道です。理学療法では、姿勢や筋バランスの調整、家でできるエクササイズをお伝えし、再発しにくい状態を目指します。

そのほか、症状に応じて筋肉のこわばりを和らげる治療や、トリガーポイント注射、温熱療法・牽引などの物理療法、運動療法を組み合わせることがあります。ただし治療だけに頼るのではなく、患者さんご自身が行うストレッチや姿勢の工夫、こまめなセルフエクササイズがとても重要です。わからない点は遠慮なくご相談ください。

長引くむち打ち、どう治す?

むち打ちは多くの場合、数週間〜数か月で少しずつ良くなります。中には症状が長引く方もいて、その多くで首を長く動かさずに過ごしていたことが影響すると考えられています。受傷から3〜4か月ほど経っても強い首の痛みが続く方では、首の動きが大きく低下していることがあり、痛みにくわえて頭痛・吐き気・めまいなどの症状を伴うこともあります。首の後ろの筋肉がこわばり、硬いしこり(トリガーポイント)が触れることもあります。

治療は、内服薬や温熱・電気・牽引などの物理療法に加えて、痛みの範囲内で行う首や肩のストレッチ(ご自身で行う自動運動と、理学療法士がサポートする他動運動)を組み合わせます。必要に応じて、特に痛みの強い部位にはトリガーポイント注射を併用して、筋の緊張を和らげながら可動域の回復を目指します。大切なのは「無理をしない範囲で少しずつ動かす」ことです。やり方は丁寧にお伝えしますので、不安があればいつでもご相談ください。

参考文献)

・岩井 俊介.交通事故に遭って首が痛い.レジデントノート.2023;24(15):2618-2623.

・林 和寛,牛田 享宏.外傷性頚部症候群への対応.MB Orthopaedics.2022;35(7):1-14.