DISEASE DETAILS 疾患一覧

あしの痛み・しびれ

外反母趾

外反母趾とは

外反母趾(Hallux valgus)は、足の親指の付け根(母趾の関節)の内側が出っ張り、そこに痛みが出る病気です。これは、親指そのものが小指側へ倒れていく「外反母趾変形(hallux valgus)」と合併して起こります。親指の付け根が出っ張ると、靴が当たって痛んだり、指同士が押されて他の指に負担がかかり、足の前のほう(前足部)に体重が偏って痛みが出ることがあります。

外反母趾は多くの場合ゆっくり進行します。親指の付け根にかかる圧力で親指が第2趾のほうへ傾き、時間とともに骨・腱・靱帯の位置が少しずつ変わっていき、変形がはっきりしてきます。進行すると、靴が履きにくくなったり、歩くと痛むようになることもあります。特に中高年の女性に多く、第1中足趾節(MTP)関節で親指が外側へ曲がり、その出っ張り(バニオン)が靴に当たる、というのが典型的な経過です。

外反母趾の原因

外反母趾は、足の親指の付け根(第1MTP関節)が外側へ曲がり、その内側が出っ張ってくる足の変形です。女性に多く、日本では草履から先の細い西洋靴・ヒールを履くようになってから増えたとされています。原因には「細くて先が狭い靴による長年の圧迫」のほか、「家族に外反母趾の人がいる」という遺伝的な要因も大きく、発症者の約7割に家族歴がみられます。若年で発症するタイプはとくに遺伝の関与が強いとされ、成人してからの発症は合わない靴やくり返す小さな負担がきっかけになることがあります。

外反母趾の症状

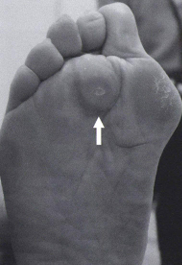

外反母趾の典型的な症状は、足の親指の付け根(第1MTP関節)の腫れと、歩いたときの痛みです。外反が強くなると、出っ張りが靴とこすれて赤くなったり、まれに出血することもあります。親指に体重が乗りにくくなると負担が第2・3趾の付け根に移り、足裏に痛みを伴うタコ(有痛性胼胝)ができることもよくあります。さらに変形が進むと、外反した親指がとなりの指とぶつかったり重なったりして、となりの指まで変形してくることがあります。

親指の動きが硬くなると、踏み返しがうまくできず歩きにくくなるため、放置せず早めに治療や靴の見直しを行うことが大切です。受診のきっかけとしては「出っ張りが靴に当たって痛い」「足裏のタコが痛い」「指が重なってきた」という訴えが多くみられます。

外反母趾の検査

診察では、母趾の変形の程度、突出部の圧痛、胼胝(タコ)、母趾の可動域を視診・触診で確認します。母趾の機能が落ちると第2・3中足骨頭に荷重が偏り、足底に痛みを伴う胼胝をつくることがあります。突出部を走る母趾背内側趾神経が圧迫されると、痛みに加えてしびれを訴えることもあります。

加えて荷重位の足部X線を撮影し、母趾基節骨軸と第1中足骨軸から外反母趾角(HV角)を計測します。20〜30°を軽症、30〜40°を中等症、40°以上を重症とし、第1・2中足骨間角の拡大も確認します。関節リウマチでも外反母趾様の変形をきたすため、手指や足趾の疼痛・変形を伴う場合はリウマチの評価を行います。また、外反が目立たないのにしびれや母趾伸展筋力低下があるときは腰椎(L5神経根)由来の痛みを鑑別に入れます。

外反母趾の治療(保存療法が基本)

多くの外反母趾は、いきなり手術をしなくても対応できます。痛みがなければ経過観察だけでもよく、痛みがある場合もまずは「保存療法(手術以外の治療)」から行います。保存療法では曲がった親指そのものを元の角度に戻すことはできませんが、痛みをやわらげたり、これ以上変形が進むのを防いだりすることができます。

靴の工夫

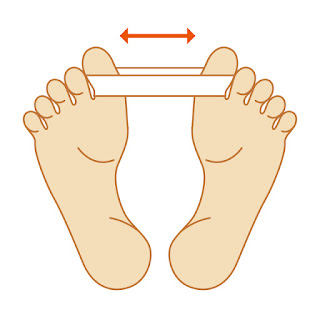

つま先が広く、親ゆびが当たらない靴を選ぶことが大切です。幅広シューズ、つま先がゆったりしたパンプス、当たる部分を広げた靴などがおすすめです。

薬による痛みのコントロール

NSAIDs(ロキソプロフェン、セレコキシブ)で炎症や痛みをおさえます。炎症を早期に沈静化することで、結果的に変更の進行を予防できる可能性があります。

自宅でできる運動・ストレッチ

足指のグーパー運動、母趾をゴムで広げるHohmann体操(ホーマン体操)などで、母趾を支える筋肉を鍛えます。母趾外転筋トレーニングや足趾じゃんけんも有効です。

手術を考えるタイミング

これらを続けても痛みが強く、靴が履けない・歩きにくいなど日常生活に支障が出る場合に手術を検討します。手術は第1中足骨の骨切り術が中心で、変形の程度によって方法を選びます。

外反母趾が重度で第1中足骨が不安定な場合は、第1足根中足(TMT)関節を固定するLapidus変法で足のアライメントを3次元的に整えます。術後しばらくは前足部の荷重を控え、装具とリハビリで形を維持します。

外反母趾のオーダーメイドインソール

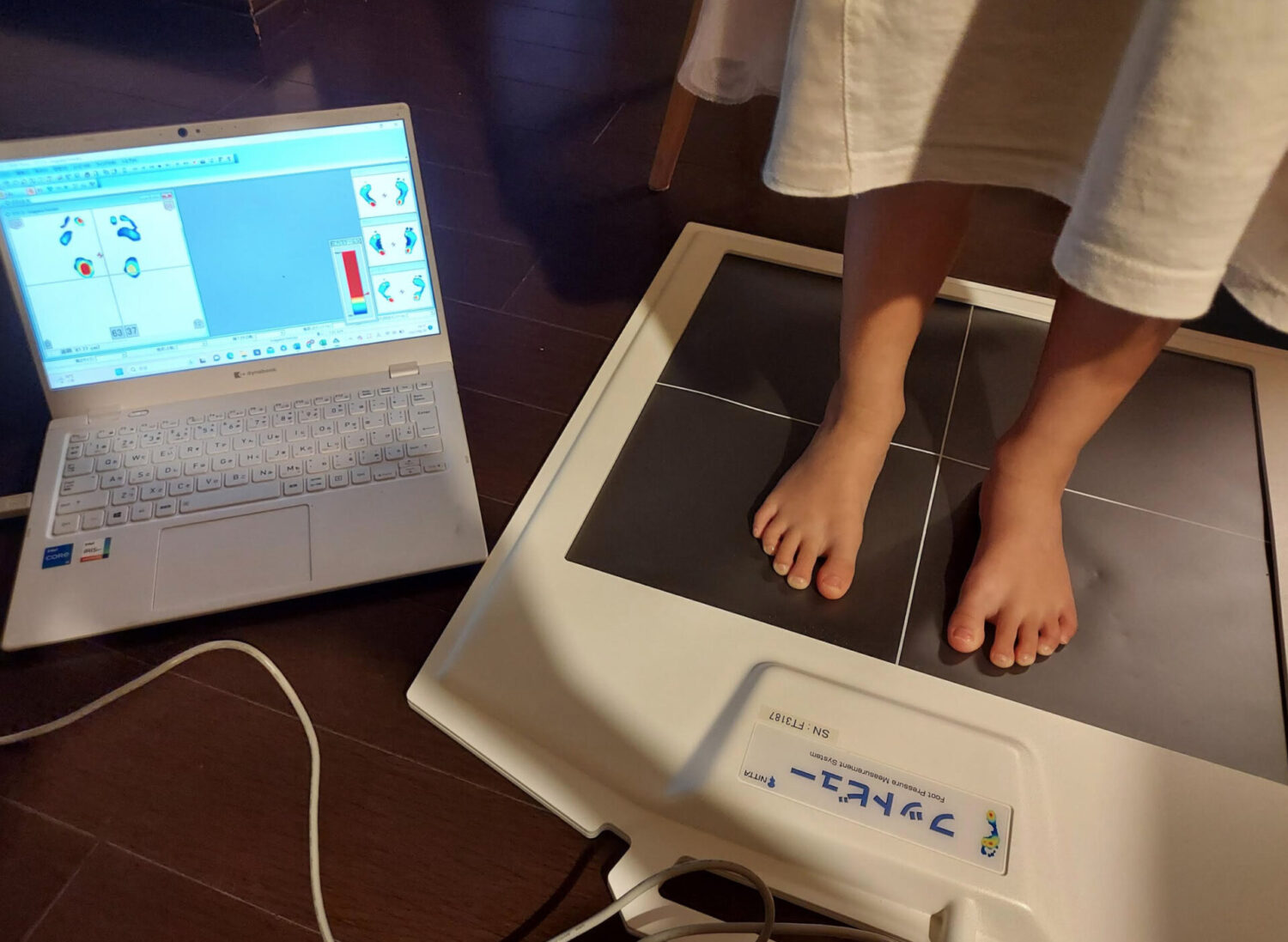

足の裏にかかる体重の不均衡に応じて、過剰に体重がかかっている場所の負担を減らす足底板も有効です。当院では装具専門会社(補装具工房スタンス株式会社)と提携し、特殊な装置を用いて体重のかかり方の不均衡をデータ化して、オーダーメイドの足底板を作成することが可能です。開張足に対して足底挿板でアーチを支持します。

外反母趾のリハビリテーション

足の親指(母趾)が外側に曲がることで、痛みや歩きにくさが出ます。軽度〜中等度であれば、手術だけでなく「リハビリ(運動療法)」で症状の進行をゆるやかにしたり、痛みを減らしたりできるケースがあります。外反母趾でお悩みの方は、まずリハビリから始めるのがおすすめです。

リハビリ前に確認すること

- 扁平足がないか

足のアーチが崩れていると、母趾に負担がかかりやすくなります。必要に応じてアーチを支えるインソールを使い、足の筋力トレーニングを一緒に行います。 - 親指が自分で開けるか

自動的に母趾を広げられる方はリハビリの効果が出やすいです。関節が固まっている重症例では、運動だけでなく他の治療も検討します。

自宅でできる外反母趾の運動

①足指グーパー運動

椅子に座って、足の指を「にぎる → 思いきり開く」を繰り返します。30回を1セットとして1日3セットが目安です。足の内在筋を鍛えて母趾を支えやすくします。

②足趾ふみしめ運動

小指から順番に指を床につけ、最後に母趾を下ろす練習です。10回を1日3セットを目安に行います。指を1本ずつしっかり使うことがポイントです。

続けるためのポイント

お風呂の中やテレビを見ながら行うなど、日常動作に組み込むと続けやすくなります。正しいフォームでできているか不安な方は、当院の理学療法士に一度ご相談ください。

当院でできること

当院では足の形・筋力・歩き方を確認し、外反母趾の程度に合わせたリハビリメニューをお伝えします。インソールの併用や靴の選び方もご説明しますので、「手術はまだしたくない」「まずは保存的に治したい」という方はご相談ください。

参考文献・出典

・寺本篤史:足部・足関節の痛み.ペインクリニック 46(7):749-756,2025.

・外反母趾のリハビリ. Loco CURE 9(1): 82-85, 2023.

・安井哲郎:足趾の痛みで考えるべき疾患とその鑑別法.診断と治療 111(6):743-747,2023.

先生から一言

外反母趾の症状の改善にはまずは履物の調整が大切です。足の指の運動やゴムを用いたストレッチも有効ですが、一人で続けるのは大変です。当院ではリハビリにより、手術にならなくて済むように最大限の治療を行います。それでも改善しない場合は経験豊富な足の外科医にご紹介し、手術を検討していただきます。