DISEASE DETAILS 疾患一覧

肩の痛み

肩こり

長時間のPC・スマホや姿勢の崩れ、筋緊張など肩こりの背景は人それぞれ。当院では痛みを丁寧に評価し、生活指導、理学療法士によるリハビリ、注射治療(トリガーポイント注射、神経ブロックなど)、薬物治療を組み合わせ、X線・超音波での評価も含めて原因と症状に合わせた改善をめざします。つらい肩こりは我慢せず、まずはご相談ください。

大阪市淀川区・阪急「三国」駅すぐの三国ゆう整形外科では、肩こりや首まわりの痛みの診察・治療とリハビリに対応しています(阪急「三国」駅1分/予約可)

肩こりとは

肩こりは、首・肩・背中に連なる僧帽筋などの筋肉が緊張し続けることで血流が悪くなり(阻血)、重だるさや張り、痛みが出る状態を指します。細い首の柱で約5~6kgの頭を支えているため日常的に負担が大きく、筋肉内の循環が低下しやすくなります。

肩こりと腰痛は患者数が非常に多く、国の調査では肩こりは女性で最も多く、男性でも2番目に多い訴えとされています。原因が特定できない一次性の肩こりに加え、頸椎症・椎間板ヘルニア・肩関節周囲炎・神経疾患・内科の病気に伴う二次性の肩こりもあります。まずはX線・超音波検査などにより肩こり以外の疾患の除外を行い、肩甲挙筋や僧帽筋周囲の筋膜(ファシア)の異常や圧痛部位の同定を行います。

肩こりの原因

人類は直立二足歩行に適応した結果、肩甲帯の可動性が高まりましたが、そのぶん筋力低下や不良姿勢の影響を受けやすく、首から肩・背中の不調として症状が出やすくなったと考えられています。

肩こりは、明らかな病気がない一次性(本態性)と、頸椎症・椎間板ヘルニア・肩関節周囲炎などに伴う二次性に分けられます。もっとも多い一次性では、PC・スマホ作業や不良姿勢で頭が前に出やすくなり、僧帽筋や肩甲挙筋が過緊張して血流が低下し、痛みが生じます。肩こりに関わる主な筋肉は、僧帽筋(上・中・下部)、肩甲挙筋、菱形筋、頭・頸板状筋、棘上筋などです。

骨盤後傾や猫背、睡眠不足、眼精疲労、心理的ストレス、体幹筋量の低下なども悪化要因で、女性はホルモン環境や筋の酸素化の違いから症状が強く出やすいとされています。

一方、片側の強い痛み、しびれや筋力低下、発熱などがある場合は、神経疾患や感染、石灰沈着、血管障害など二次性の可能性を考える必要があります。

テレワーク×姿勢が招く肩こり ― スマホ・PC時代の負担

肩こりは長時間のスマホやディスプレイの使用(ゲーム・動画、リモートワークでのPC作業)が大きく関係しています。スマホ首というフレーズができるくらいです。2020年以降、COVID-19(新型コロナウイルス)の影響でテレワークやオンライン教育が加速しており、肩こりや腰痛の患者数は今後も増加してゆくと予想されます。またPCやタブレット等の情報機器(VDT)利用により、頭が体幹より前に出る「頭部前方位姿勢(FHP)」が、頸部痛や肩こりと関連することが報告されています。

頭部前方位姿勢(FHP)とは:

FHPは、C7棘突起と耳珠を結ぶ線と、C7を通る水平線がつくる角度(CVA)がおおむね48~50度未満と定義されます。座り方・立ち方は頭頸部の位置に直結し、とくに骨盤後傾による腰椎の屈曲は、頭頸部をより前方へ押し出してFHPを助長します。立位でも、後弯前弯の強い型やスウェイバック・平背など、胸椎~骨盤の配列異常が連鎖して、後頸部構造の負荷増大や肩甲骨運動の乱れにつながることが知られています。

肩こりの診察・検査

まず痛みの部位や経過、仕事での姿勢やVDT作業の有無、睡眠状況、眼精疲労などを丁寧に伺います。診察では、圧痛や筋の硬さ、頸椎・肩甲帯・肩関節の可動域、筋力、デルマトームに沿った感覚、反射、姿勢アライメントなどを系統的に確認します。

画像検査では、X線で変性や狭窄、石灰化、腫瘍の有無を評価し、神経根症が疑われる場合は椎間孔が見やすい撮影を追加します。超音波検査は、肩甲挙筋や僧帽筋周囲の筋膜(ファシア)の異常や圧痛点の把握、治療ターゲットの決定に役立ちます。

発熱、進行するしびれ・筋力低下、片側に限局した強い痛み、全身状態の悪化などがみられる場合は、MRIの追加を検討します。

予防と生活指導

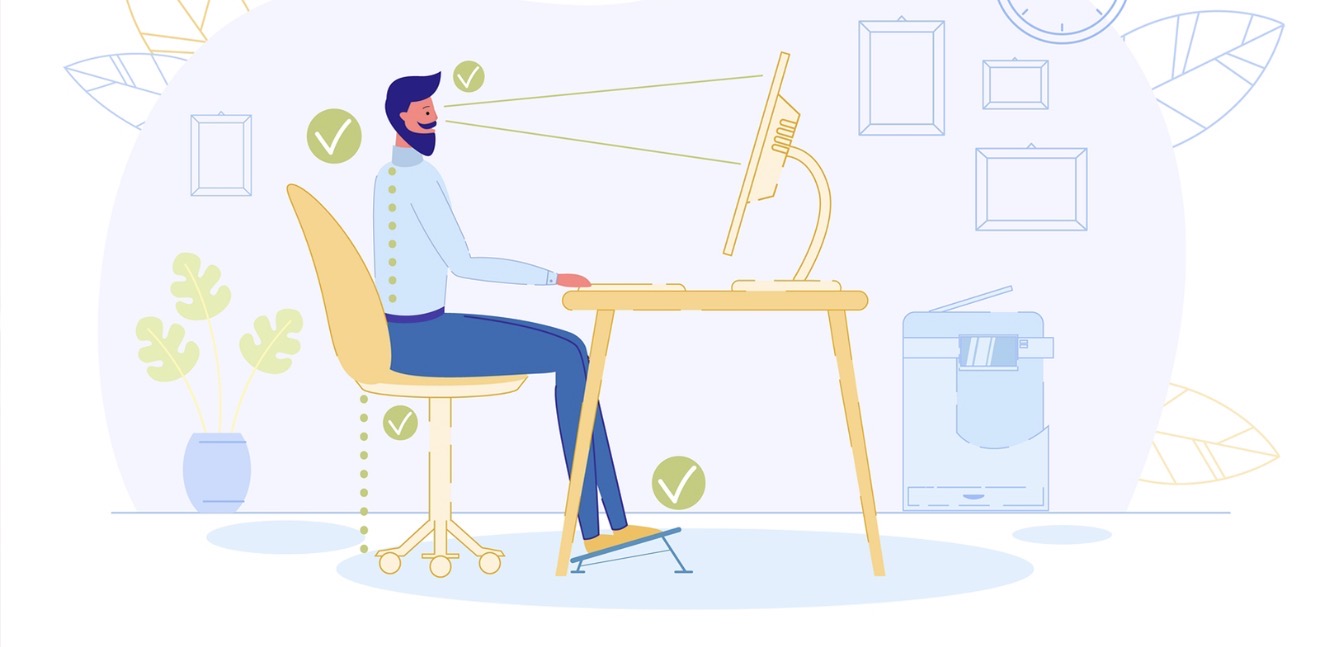

椅子に深く腰掛け、背もたれを活用し、顎を軽く引いて胸を開く座位を基本にします。画面上端は目線より低く、視距離は40cm以上、キーボードは肘が90度以上で自然に届く位置に。連続作業はおおむね1時間以内とし、次の作業までに10~15分の小休止と軽いストレッチで目と体を休めます。体格に合う枕の形状と高さで頸部を中間位に保つことも有効です。心理社会的ストレスは症状を悪化させるため、睡眠・運動・リラクゼーションなど、自分なりのストレスの解消方法をもっておくことが大切です。

肩こりの治療

当院では、投薬、リハビリテーション、ブロック注射を組み合わせた集学的な治療を行い、患者さん一人ひとりに合わせたオーダーメイドの治療を心がけています。

一次性の肩こりでは、まず運動療法が基本となります。頸部や肩甲帯のストレッチ、深層屈筋のモーターコントロール、肩甲帯と頸部のレジスタンストレーニングなどを実施します。これに、低周波治療やホットパックなどの物理療法を組み合わせることで、筋肉の緊張緩和と血流改善を図ります。

薬物療法では、NSAIDsやアセトアミノフェン、筋弛緩薬(チザニジンなど)が有効です。効果が不十分な場合にはトラマドール、SNRI、プレガバリンやミロガバリンなどを検討します。

ブロック注射としては、索状の硬結や圧痛部位に対するトリガーポイント注射や、超音波ガイド下で生理食塩水などを注入して癒着した筋膜の滑走を回復させる筋膜ハイドロリリースを行います。リハビリや内服薬だけでは取りきれない痛みに対して、これらの注射治療を組み合わせ、痛みの改善を目指します。

参考文献)

・汐田まどか, 小児内科 Vol. 53 No. 5, 2021.

・第一三共、筋肉痛の原因、筋肉痛の症状・原因|くすりと健康の情報局 (daiichisankyo-hc.co.jp)

・渡邉 健斗,保苅 吉秀.作業療法士・理学療法士からみた「肩こりへの対応」.ペインクリニック.2025;46(4):431-438.

・新見 昌央.リハビリテーション領域における「肩こりへの対応」.ペインクリニック.2025;46(4):423–430.

・中西 一義.整形外科における「肩こりへの対応」.ペインクリニック.2025;46(4):387–396.