DISEASE DETAILS 疾患一覧

肩の痛み

五十肩・四十肩(肩関節周囲炎)

肩の痛みや「腕が上がらない」症状、放置すると拘縮が進み長引く原因になります。当院は四十肩・五十肩(肩関節周囲炎・凍結肩)の専門的な診療に注力。丁寧な検査で鑑別し、痛みが強い時期は注射で緩和、その後は理学療法士によるリハビリで回復を支えます。難治性の場合はサイレントマニピュレーションなども提案可能です。我慢せず早めにご相談ください。

五十肩・四十肩(肩関節周囲炎)とは

四十肩・五十肩(凍結肩)は、明らかな原因なく発症する強い肩の痛みと、「腕が上がらない」「後ろに回せない」といった関節の動きの制限(拘縮)が特徴の病気です。40代~50代に多いですが、他の年代でも発症します。

病気の状態は、強い痛みが続く「炎症期」、関節が固まる「拘縮期」、徐々に改善する「回復期」の3段階で進行します。放置すると長引くこともあるため、適切な治療が必要です。

治療は、手術を行わない保存療法が基本です。痛みが強い時期は夜間痛(夜眠れない痛み)を和らげるため、関節内注射(ステロイドやヒアルロン酸)や内服薬での除痛を優先します。痛みが落ち着いてきたら、理学療法士によるリハビリテーション(運動療法)で、固まった関節の動きを広げていきます。 診断には、レントゲン・超音波・MRIなどの画像検査を組み合わせ、「腱板断裂」など他の病気と見分けます。

五十肩・四十肩(肩関節周囲炎)の原因

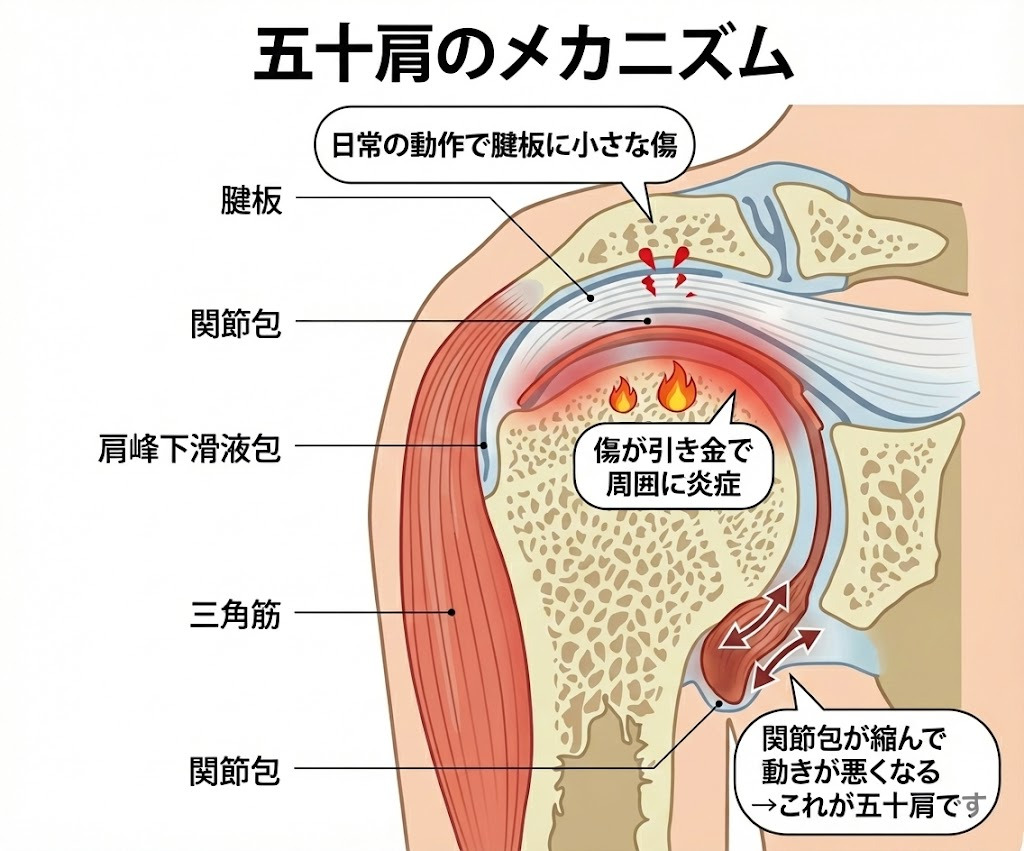

五十肩・四十肩(肩関節周囲炎)がなぜ起こるのか、はっきりとした原因はまだ完全に解明されていません。 しかし、主な原因は加齢に伴う肩の組織の老化と、そこに起こる強い炎症だと考えられています。病変の主座は烏口上腕靱帯(CHL)や腱板疎部、肩甲上腕関節包で、TNF-α、IL-1、IL-6、TGF-βなどの炎症性サイトカインの関与、線維芽細胞の増殖、コラーゲン沈着、血管新生が示されています。

肩の関節を包んでいる「関節包(かんせつほう)」という柔軟な袋などが、炎症によって腫れ、やがて分厚く硬く縮こまってしまいます。まるで古くなったゴムのように柔軟性が失われることで、スムーズな動きが妨げられ、強い痛みや関節が固まる(拘縮)原因となるのです。

なりやすい人・きっかけ

明確な誘因なく発症することも多いですが、以下の要因がリスクを高めます。

- 加齢(40代〜60代)

- 長時間のデスクワークや猫背などの姿勢

- 運動不足、または肩の使いすぎ

- 糖尿病、甲状腺疾患などの持病

糖尿病は「治りにくい五十肩」の原因に

特に糖尿病がある方は注意が必要です。高血糖の状態は体の組織を硬くしやすいため、五十肩の発症リスクが高まります。さらに、糖尿病を合併していると重症化しやすく、一般的な注射やリハビリなどの治療を行っても「なかなか治らない」「痛みが長引く」といった難治性の経過をたどりやすい傾向があります。また、両肩に発症することも少なくありません。早期回復のためには、五十肩の治療と並行して、血糖値のコントロールを良好に保つことが非常に重要です。

五十肩・四十肩(肩関節周囲炎)の症状

肩関節周囲炎は、炎症期(freezing)・拘縮期(frozen)・回復期(thawing)の3期に分かれ、それぞれで症状が異なります。

炎症期は発症初期から拘縮が形作られるまでの段階で、運動時痛に加えて安静時痛や夜間痛が強く出ます。あらゆる方向で痛みが出やすく、結髪・結帯・衣服の着脱など日常動作がしづらくなり、就寝時の痛みが睡眠障害の原因になることもあります。

拘縮期に入ると痛みは次第に軽くなりますが、関節の動く範囲が狭まり、終末域での痛みが残ります。とくに内旋・外旋がつらく、背中に手を回す・髪を整えるといった動作が難しくなります。

回復期では、痛みと可動域が徐々に改善していきますが、個人差があり、完全には元に戻らずに軽い痛みや可動域制限が残ることもあります。

五十肩・四十肩(肩関節周囲炎)の検査

五十肩・四十肩(肩関節周囲炎)の検査

まずレントゲン(X線)検査を行い、石灰沈着や骨の変形といった、五十肩以外の病気がないかを確認します。五十肩そのものはレントゲンには写りにくいですが、重症の場合は骨の変化が見つかることもあります。診察室ですぐに行える超音波(エコー)検査は、腱(筋肉のすじ)の状態を確認するのに非常に役立ちます。さらに詳しい情報が必要な場合は、MRI検査を行い、炎症の広がりや組織の状態を精密に評価します。

特に重要なのは、症状が似ている「腱板断裂」との違いを見極めることです。五十肩は腕があらゆる方向に動かしにくくなるのが特徴ですが、腱板断裂は特定の方向(腕を上げる動作など)の制限が目立つ傾向があります。当院では、丁寧な問診と診察、そしてこれらの画像検査を組み合わせることで、正確な診断につなげます。

五十肩・四十肩(肩関節周囲炎)と見分けるべき疾患

肩峰下インピンジメント症候群や腱板断裂が特に重要な疾患で、MRI検査が有効です。腱板に異常が見られない肩痛では、腱板疎部と腋窩嚢の炎症がないかを見る必要があります。また、滑膜炎を引き起こす疾患として、関節リウマチがあります。関節リウマチでは、腱板疎部や腋窩嚢以外の部位にも滑膜炎を伴うことがあり、関節軟骨が薄くなったり、骨髄浮腫を伴うことがあります。

五十肩・四十肩(肩関節周囲炎)の治療

強い夜間痛が続く場合、五十肩(肩関節周囲炎/凍結肩)の重症化サインのことがあります。必要に応じて超音波検査(エコー)やMRIで、腱板損傷(とくに棘上筋の菲薄化・分層化)、骨内浮腫、上腕二頭筋腱炎(付着部炎症)、部分断裂などの併存病変を再評価します。腱板が保たれていれば、ヒアルロン酸注射や適切なリハビリで改善しやすく、早期からの肩の体操が悪化予防に有効です。

① 炎症期(Freezing phase)

肩の痛み(夜間痛・安静時痛)のコントロールを最優先にします。NSAIDsなどの鎮痛薬に加え、関節内注射(ステロイド/局所麻酔薬/ヒアルロン酸)を組み合わせることがあります。就寝時は、上腕〜肘下にクッションを当てて肩を軽く曲げると楽になりやすいです。自己流で無理に動かす・強い徒手刺激(強いマッサージ等)は、まれにCRPS(複合性局所疼痛症候群)のリスクがあるため避けます。ステロイド内服を行う場合は短期・少量(目安:10mg/日以下、4週以内)とし、必要に応じて休薬期間を挟みます。関節内ステロイド注射は早期ほど除痛と可動域回復、病期短縮が期待できます。

② 拘縮期(Frozen phase)

痛みが落ち着く一方で、肩の可動域制限が主症状になります。ストレッチと運動療法(挙上、下垂位外旋、結帯動作)を軸に、必要に応じて注射を併用します。2か月以上の保存治療でも改善が乏しければ、腱板断裂などの併存病変を再評価します。難治例では、鏡視下関節包解離(必要に応じて肩峰下癒着剥離、烏口上腕靱帯切離の追加)や、超音波ガイド下C5・6神経根ブロック併用の徒手的受動術(サイレント・マニピュレーション)を検討します。

③ 回復期(Thawing phase)

残りやすい“方向性のある”可動域制限に対して、理学療法士と相談しながら個別化したリハビリを継続します。多くは保存治療で改善しますが、半年以上続く拘縮肩では、鏡視下授動術を手術選択肢として検討します。

なかなか改善しない場合

屈曲90°以下や内外旋の強い制限、痛みの遷延は、初期の疼痛コントロール不足や不適切なリハビリ/マッサージが影響していることがあります。さらに、精神的ストレスや破局的思考が痛みを増強する場合もあるため、ストレスマネジメントを併用すると改善につながることがあります。可動域が戻っても外転時の鋭い痛みが残る場合、肩峰上腕靱帯の肥厚や肩峰前外側の骨棘によるインピンジメントが関与することがあります。猫背などの姿勢不良も影響しやすいため、姿勢改善と肩甲帯(肩甲骨まわり)の運動療法を併用し、必要に応じて鏡視下での処置を検討します。

当院の治療技術(サイレントマニピュレーション)(要時間予約)

リハビリを続けても肩の拘縮が残る場合には、まず超音波ガイド下で腕神経叢ブロックを行い、痛みを十分に抑えたうえで Silent Manipulation(サイレントマニピュレーション:非観血的関節授動術)を実施します。これでも痛みや可動域制限が残るときは、関節鏡視下での関節包切離術などの手術療法を検討し、適切な専門医療機関へご紹介します。

監修:三国ゆう整形外科 院長 曽我部 祐輔(整形外科専門医)

参考文献

・神戸 克明.第16回 肩関節周囲炎.Loco CURE.2023;9(4):370–375.

・今井 晋二.凍結肩(肩関節周囲炎).MB Orthopaedics.2024;37(10):126–131.

・猪飼 哲夫.肩の障害とリハビリテーション診療.MB Med Reha.2023;(289):99–108.