DISEASE DETAILS 疾患一覧

骨粗鬆症

脊椎圧迫骨折

脊椎圧迫骨折(Vertebral Compression Fractures )とは

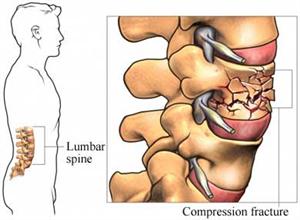

脊椎圧迫骨折は、背骨がつぶれてしまう骨折です。骨折する部位によって、胸椎圧迫骨折、腰椎圧迫骨折などと診断されます。転倒やしりもちで起こることが多いですが、骨粗しょう症で骨がとても弱い人では、特に何もなくても「いつのまにか骨折」を起こすことがあります。女性の高齢者に多く見られる骨折で、近年では特に高齢化により圧迫骨折の受傷者も多くなっています。

通常、椎体圧迫骨折は2~3ヶ月で治り、痛みも和らぎます。しかし、たとえきちんとコルセットなどの治療を行っても、完全には治らず偽関節(骨がくっつかないまま残ること)となってしまうこともあるため、慎重に治療を行う必要があります。

脊椎圧迫骨折は背骨が折れる骨折です

脊椎圧迫骨折の原因

原因には以下のようなものがあります:

① 骨粗鬆症:高齢者に多く見られる症状で、骨密度が低下し骨がもろくなるため、転倒や衝撃で骨折しやすくなります。特に女性の閉経後は骨密度が低下するため、注意が必要です。

② 外傷:交通事故やスポーツ中の怪我、高所からの転落などによる直接的な衝撃も腰椎圧迫骨折の原因となります。

③ 骨腫瘍:転移性腫瘍、多発性骨髄腫など脊椎に発生した腫瘍は、骨の構造を弱め骨折しやすくすることがあります。

④ ステロイド治療:長期間にわたるステロイド治療は、骨密度を低下させ骨折しやすくする可能性があります。

⑤そのほかの要因:遺伝的な要素や生活習慣(運動不足、カルシウムやビタミンDの不足、喫煙、過度なアルコール摂取など)も腰椎圧迫骨折のリスクを高めます。

脊椎圧迫骨折の症状

背骨(胸椎と腰椎の遷移部)は骨折が生じ易い部位で、寝ている姿勢から起き上がる動作の際に強烈な背中の痛みとして現れます。一度立ち上がってしまえば痛みは比較的薄れ、歩行は何とか可能となることもあります。このような体動時腰痛が骨粗鬆症のある人に起きた場合、X線検査で骨折が明瞭に確認できなくても、骨折を疑わなくてはいけません。時間が経過すると体動時腰痛は和らぎますが、骨折が完全に治癒するまで、ふとした時の痛みが続けます。また、骨折がまだ完全に治癒していない段階で活動的になると、この体動時腰痛が増悪することが多いため、注意が必要です。骨折がうまく癒合せず、折れた状態のままになる「偽関節」になると痛みがいつまでたっても改善しません。

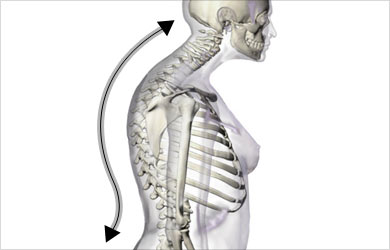

背骨の圧迫骨折によって曲がった腰は元に戻らないので年を取って見えるようになってしまいます。

脊椎圧迫骨折折の検査

まず胸腰椎レントゲン検査を行い、どの部位が骨折しているかと、骨折の程度を確認します。骨折が微細であればレントゲンのみでは明確には見えにくいため、可能な限り早期にMRI検査を行います。MRIによる診断は信頼性が高く、90%以上の確率で骨折を診断できます。

骨折が起きると、背骨の一部である椎体の前方部分がつぶれることが多いですが、中央部分がつぶれることもあります。中央部だけがつぶれた場合、それほど痛みを感じないこともあるため、自然に治癒することがあります。しかし、椎体の後方部まで骨折が広がると、圧壊度が高まり、痛みが強くなることがあります。さらに、足がしびれたり、動きにくくなったり、尿が出にくくなったりする膀胱直腸障害が起こることもあります。時間が経つと、骨折が治らず背骨が大きく変形することがあり、その際にも遅発性麻痺が起こることがあります。

脊椎圧迫骨折の治療

圧迫骨折の一般的な治療は、初期の1~2週間を安静に過ごし、その後は硬性コルセットを装着しつつリハビリテーションを進めるというものです。安静が長期化すると誤嚥、褥瘡(床ずれ)、膀胱炎といった合併症が発生しやすくなります。体勢を変えやすいベッドでの生活が推奨されます。

骨折は、背骨の椎体の後方部から回復を始めます。回復は個人によりますが、骨の形成が始まるのは概ね受傷後2週間ほどとされます。骨折部が完全に癒合するまで変形は進行し続けるため、X線検査で椎体がつぶれてこないかを定期的に確認する必要があります。

骨折が完全に治癒すれば、動きに伴う腰痛は消失します。安静に伴い背筋を中心とした体幹の筋肉が弱っているため、疲労しやすく、長期的な腰痛が続残る可能性があります。体を徐々に動かし慣れることが大切であり、同時にリハビリテーションを通じて筋力を強化することも重要です。特に背筋と腹筋の鍛錬は不可欠で、再度の転倒を防ぐためのバランス訓練も行います。

椎体圧迫骨折の治療と同時並行して、ドミノ骨折を予防するために骨粗鬆症の治療を行うことが大切です。骨粗鬆症の治療は、脊椎だけでなく、大腿骨や手関節など、他の部位の骨折予防にも有効です。

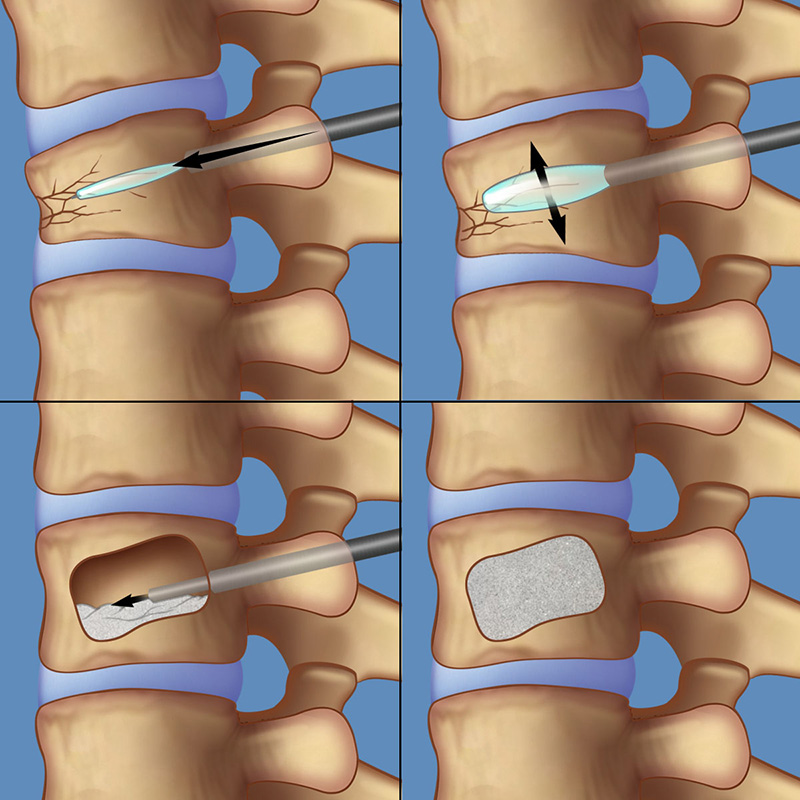

脊椎圧迫骨折の手術治療

骨折した椎体の内部に骨セメントを注入し、すぐに脊椎の安定化を図る椎体形成術(Kyphoplasty)があります。痛みをとる効果に優れ、欧米では圧迫骨折だけでなく、多発性骨髄腫に対しても行われます。まず骨折した脊椎の中にバルーンを挿入し、バルーンを膨らませて押しつぶされた脊椎を元の形に戻します。その後、脊椎の内部に骨セメントを注入するのです。

この手法のメリットは、手術直後からすばらしい痛みの軽減効果が得られること、骨折した脊椎の形を戻すことで背中が丸くなる変形(いわゆる猫背、医学的には「脊柱後彎」といいます)を治療できることです。

椎体形成術:折れた骨をバルーンで膨らませ、中にセメントを流し込んで骨を矯正します

参考文献など)

・© 2004- 2023 Japanese Society for Fracture Repair

先生から一言

当院の外来では、椎体圧迫骨折は骨粗鬆症に伴って起こるものが多い印象です。骨折部の痛みが取れると、それでよいと考える人が多く、喉元過ぎれば熱さを忘れるといったところでしょうか。大切なのは骨粗鬆症の治療をしっかり行い、立て続けに起こるドミノ骨折をしっかり予防することです。当院では骨粗鬆症のガイドラインに準じた骨密度測定を行い、最も良いと考えられる治療を行います。