DISEASE DETAILS 疾患一覧

骨粗鬆症

ロコモティブシンドローム(ロコモ)

ロコモティブシンドローム(ロコモ)とは

ロコモとは、筋肉・骨・関節・神経などの運動器の障害により、移動機能が低下した状態を指します。立つ・歩く・階段の昇り降り・椅子からの立ち上がりなど日常生活の基本動作が難しくなります。評価にはロコモ度テスト(立ち上がりテスト、2ステップテスト、ロコモ25)を用い、該当する場合は整形外科での評価・相談をおすすめします。

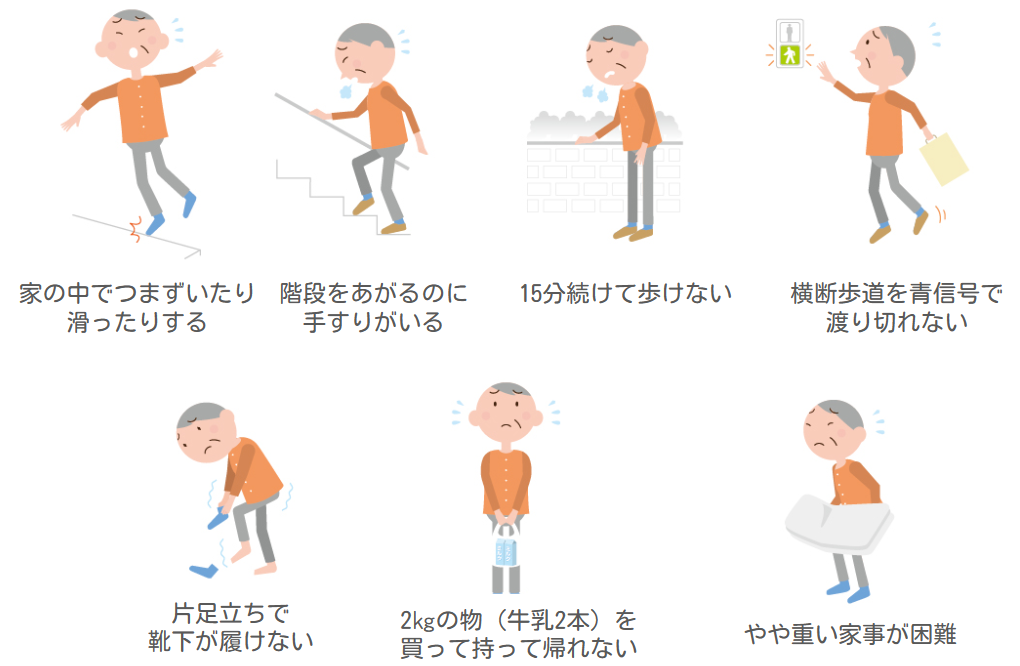

こんな症状があれば、ご相談ください(簡易ロコチェック)

・階段を上るのに手すりが必要

・15分くらい続けて歩けない

・片足立ちで靴下がはけない

・横断歩道を青信号で渡りきれない

・家のなかでつまずいたり滑ったりする

・2㎏もの(1Lの牛乳二本)を買って持って帰れない

・やや重い家事(洗濯物を取り込むなど)が困難

→ 1つでも当てはまれば、リハビリで改善できる余地があります。

ロコモは要支援・要介護の大きな原因

厚生労働省の国民生活基礎調査(2019年)では、要介護・要支援となった主な原因として、骨折・転倒 12.5%、関節疾患 10.8%、脊髄損傷 1.5%が報告され、運動器(ロコモ)関連の疾患・外傷が合計で約24.8%を占めています。ロコモが進行すると転倒リスクが高まり、要支援・要介護につながりやすくなるため、ロコモの予防・改善に取り組み、健康寿命を延ばすことが重要です。

ロコモの原因

ロコモは、加齢や運動不足、日常の活動量低下、栄養不足などが重なって、骨・関節・筋肉・神経などの運動器のどこかが弱ったり傷んだりして、立つ・歩くがむずかしくなる状態です。原因には“年齢や運動不足”だけでなく、病気そのものも含まれます。

疾患の代表例—

・変形性関節症(膝・股関節):関節のクッションがすり減り、痛みと動かしにくさが出る

・腰部脊柱管狭窄症:背骨の神経の通り道がせまくなり、しびれや歩くとつらいが出る

・変形性腰椎症:腰の関節や椎間板が年齢や負担で傷み、骨のトゲ(骨棘)ができ、腰痛が出る

・椎間板ヘルニア:飛び出した椎間板が神経を押して、腰や脚の痛み・しびれが続く

・骨粗しょう症:骨がもろくなり、背中が曲がる・圧迫骨折でさらに動きづらくなる

・サルコペニア:筋肉量が減って筋力・バランスが落ち、ふらつき・転びやすさにつながる

これらが単独、または重なって起こると、痛み・こわばり・しびれ・力が入りにくい・バランス不安定が生じ、結果として歩く距離が短くなる/階段がつらいなどの「移動の困りごと」につながります。

ロコモの診断

日本整形外科学会のロコチェックは、ロコモのリスクを簡便に判定でき、運動機能や日常生活レベルの評価とも高く関連する指標です。該当項目がある場合はロコモ度テストを行い、①立ち上がりテスト(垂直方向の移動機能・下肢筋力)、②2ステップテスト(水平方向の移動機能・歩行能力)、③ロコモ25(疼痛・歩行・不安・起居や家事・社会活動の25項目質問票)の結果から臨床判断値に基づいて「ロコモなし/ロコモ度1/ロコモ度2/ロコモ度3」を判定します。自己チェックには7項目のロコチェックも有用です。研究では40cm台からの片脚立ち上がりができない高齢者は将来の転倒リスクが高いことが示され、実地のスクリーニングに適しています。さらに、過去の転倒歴や向精神薬の服用、開眼片脚立位時間、5回立ち上がりテスト、快適歩行速度などの一般的な転倒予測指標を併用すると、判定の精度がいっそう高まります。

ロコモと骨粗しょう症の関係

ロコモと骨粗しょう症は密接に関連し、加齢に伴う筋量・骨量低下は遺伝や性ホルモン(エストロゲン/テストステロン)・ビタミンD・IGF-1などの影響を受けて並行して進みます。閉経後はエストロゲン低下により骨量減少が加速し、筋力低下も起こりやすくなります。栄養・生活習慣の見直しは両者に共通して有効で、運動は健康高齢者では週3回・約30分の高負荷レジスタンス運動、進行例では転倒に配慮した低負荷・高頻度の全身運動を安全に継続することが重要です。当院ではロコモアドバイスドクターの指示のもと、個別リハビリで安全にサポートします。詳しくはこちら(→骨粗しょう症のページへ)。

ロコモの治療

1)ロコモーショントレーニング(実践と効果)

ロコトレはスクワットと片脚立ちを基本に、ヒールレイズやフロントランジを追加する構成です。地域研究では6か月の自宅実施で膝伸展筋力・片脚立ち時間・歩行速度・痛みが有意に改善し、1年後の追跡で女性の転倒が有意に減少しました。自宅でも実施率・継続率が高いのが特長で、安全に配慮し無理のない強度で継続することが効果を引き出すポイントです。

2)治療方針と私の考え

外来ではロコモ度テストと骨粗しょう症検査・X線で原因疾患と機能を評価し、ロコモ度1は運動習慣+食事療法、度2は整形外科医の診察・指導、度3は専門的治療を基本に進めます。私はロコトレに限らず、ウォーキング・ジョギング・水泳など「好きで続けられる運動」を最重視しています。楽しくない運動は続かず効果も乏しいため、患者さんと安全な範囲で続けられる方法を一緒に見つけ、無理なく継続できるよう支援します。

最後に

当院では、整形外科専門医(ロコモアドバイスドクター)の診断にもとづき、理学療法士による個別リハビリを行います。ロコモ度テストはスペースを要するため、診察室ではなくリハビリ室で、理学療法士の観察下に安全に実施しています。テスト結果を踏まえて筋力・バランス・歩行状態を総合的に評価し、無理なく続けられる運動プログラムをご提案します。

リハビリは、ただ痛みをとるだけではありません。転倒を防ぎ、フレイル(筋力低下・つまずきやすさ)を早い段階で見つけて対策することで、将来の「寝たきり」を防ぎ、一生自分の足で歩くこと、介護に頼らない生活(要介護予防)をサポートすることを目標としています。気になる方はぜひ受診してください。

参考文献

・金治有彦ら. ロコモの予防と治療, MB Med Rehaの第274号(2022年)p50-54.

・大江 隆史. ロコモティブシンドロームの評価と予防対策. 日本スポーツ整形外科学会誌. 2025;2(3):215-220.

・新井 智之. ロコモティブシンドロームと転倒予防:リスク軽減のための主要戦略. The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine. 2025;62(1):23-30.