DISEASE DETAILS 疾患一覧

首の痛み

頚肩腕症候群

頚肩腕症候群とは

頸肩腕症候群(けいけんわんしょうこうぐん)はその名の通り、頚(くび)・肩・上腕、前腕さらには手指にかけて痛みやしびれが生じる疾患です。レントゲンやMRIで大きな問題がみられず、変形性頚椎症、頚椎椎間板ヘルニア、五十肩(肩関節周囲炎)や腱板損傷といった頚、肩の疾患も否定される場合に医学的な診断としてつけられる疾患です。 多くは、姿勢不良の方や職業上長時間同じ姿勢や作業を続けなければならない方などに生じます。定まった診断基準がなく、明らかな原因は不明ですが,運動不足や姿勢異常などの患者要因,作業,精神的ストレスなどの多くの原因が組み合わさって発症する作業関連筋骨格系障害と考えられています。

日本産業衛生学会頚肩腕障害研究会によると、頚肩腕障害は「作業態様にかかわる負荷が上肢系の筋骨格系組織に作用することにより生ずる機能的または器質的障害」であるとされ、基礎疾患のある特異的障害と基礎疾患のない非特異的障害(狭義の頚肩腕症候群に相当)と分類されています。

頚肩腕症候群の原因

明らかな原因は不明ですが、運動不足や姿勢異常などの患者要因、作業、精神的ストレスなど多因子病と考えられています。疼痛部位の周囲の筋肉の血流不全や緊張が強い状態になります。

・パソコン入力など同じ作業を繰り返す

・長時間の作業による筋肉疲労や姿勢の悪さ(猫背、巻き肩)

・長時間、同じ姿勢でのデスクワーク

・心因性ストレス

・痛みがあるのに無理に作業、仕事を続ける

頚肩腕症候群の症状

腕や手が冷たくなる、字が書きにくくなる、腕や手の脱力感、腕や首が重苦しく感じる、運動をすると痛みが強くなるなどの症状が出ます。症状がひどいと頭痛を伴ってくることもあり、脳出血や脳梗塞など、脳の病気を心配して来院される方もいます。

頚肩腕症候群の検査

頚肩腕症候群はほかの疾患を否定していって、大丈夫だと判断したときにつく病名です。これを「除外診断」といいます頚肩腕症候群によくみられる症状として、首、肩甲部、上肢の筋肉のこり・緊張、筋硬結、筋肉の圧痛、症状がひどくなると運動制限や力の入りにくさ、握力の低下まで出現することがあり症状は多彩です。実際の医療現場ではこれらの症状があり、画像所見でさしたる異常を認めない場合に頚肩腕症候群と診断されることが多いです。

除外すべき疾患としては頸椎の疾患(変形性頚椎症など)、胸郭出口症候群、肩の変形性関節症、腱板損傷、手や指のしびれ症状がある場合は手根管症候群や肘部管症候群などの末梢神経障害をきたす疾患も除外する必要があります。整形外科の疾患以外にも末梢循環不全、腫瘍、心因性の疼痛(ストレスなどにより誘発される痛み)なども考える必要があります。

上記のような疾患を除外するためにX線検査(レントゲン)を行います。電気生理学的検査、MRI、さらには心理学的検査を考慮することもあるようです。

頚肩腕症候群の治療

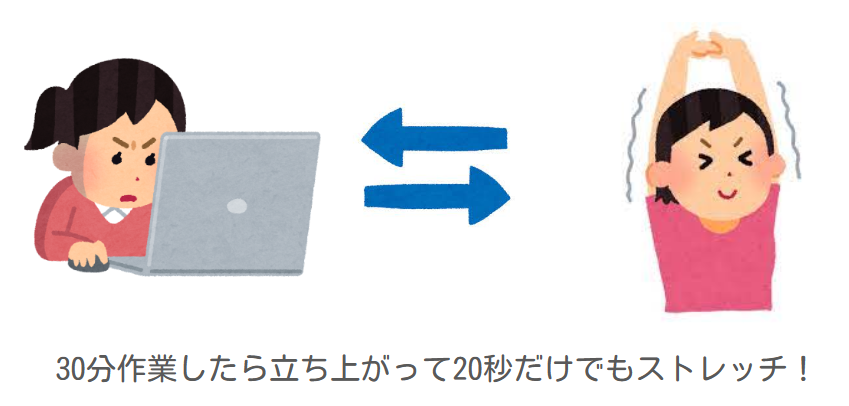

仕事や作業において繰り返す動作が頚肩腕症候群の増悪の要因となっていることが明らかな場合は、仕事の合間に適宜休憩や体操を取り入れてもらう作業を避けるなどが重要です。私は忙しい社会人の方に、「何時間も座って作業をし続けないといけない時は、30分ごとに立ち上がって20秒だけでもよいからストレッチしましょう」とお伝えしています。こんな簡単なことでも案外よくなって喜ばれることが多いです。

リハビリテーション(理学療法)としては頚部、肩関節や腕のの運動を行い、頚部や上肢の筋肉の柔軟性向上、リラクゼーションや、血流不全からの回復、血液循環向上を目的としたストレッチ体操、ホットパック、頸椎牽引、筋力訓練を行います。併せて水泳、エアロバイクなど上肢を積極的に使うスポーツ活動を行うように指導します。

薬物療法は補助的手段として用いられますが、疼痛の改善には重要であり、むやみに治療薬の使用を拒むのは得策ではないと考えられます(使いどころが肝心です)。発症して間もない時期(急性期)、症状が遷延し時間が経過した時期(慢性期)では使用する薬剤が異なりますので、ここをうまく使い分ける医師の知識・技量が重要です。ロキソニン、ボルタレン、セレコックスなどの非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)投与による抗炎症、鎮痛効果が期待できます。腎障害、胃潰瘍・十二指腸潰瘍などの合併症に十分注意が必要であり、漫然と長期的に使用することは避けなければいけません。

また筋肉の過緊張を改善するため中枢性筋弛緩薬、湿布などの外用薬、ノイロトロピンなどの鎮痛薬を補助的に用いることもあります。ホットパック、低周波治療などの物理療法も有効です。痛みが強い場合には肩峰下滑液包内にステロイド、局所麻酔薬もしくはヒアルロン酸の注射が有効です。

慢性期はトラマドールやデュロキセチンという薬剤を検討します。副作用として特に内服初期に吐き気、眠気、めまいなどが出現することがあります。副作用を観察しながら、徐々に量を増やしていくと痛みを抑える効果が強くなります。症状がよくなれば、お薬は徐々に減らせるので、ずっと飲み続けないといけないわけではありません。

先生から一言

頚肩腕症候群(けいけんわんしょうこうぐん)は日常的にとてもよく遭遇する疾患であるにもかかわらず、整形外科医が治療に悩む疾患でもあります。

薬物治療だけではなく、職場環境調整、生活環境改善、運動習慣の確立など,患者さん自身が積極的に治療にかかわることが大切です。完全に治ることを目標にしてしまうと途中で挫折して症状が慢性化してしまうことも多く、まずは小さな目標(一日20分運動する、パソコン作業の合間にストレッチメニューを組み込む)をたてて、少しづつ症状の改善を目指していきましょう。リハビリテーションも有効です。