DISEASE DETAILS 疾患一覧

腰の痛み

骨粗しょう症(骨粗鬆症)

骨粗しょう症とは

骨粗しょう症(Osteoporosis)は骨の量が減少し、骨の質が悪くなり、骨折しやすくなる疾患です。骨折するまであまり症状がなく、ある日突然、ささいなけがで骨折してしまいます。「身長が縮んできた」「背中が曲がってきた」「慢性的な腰痛が続いている」などの症状がある方は、骨粗しょう症による「いつの間にか骨折」を起こしている可能性があります。

【チェック】こんな症状はありませんか?

- 慢性的な背中や腰の痛みが続いている(軽い痛みでも年のせいと放置しない)

- 若い頃と比べて身長が2cm以上低くなった

- 以前より背中や腰が丸くなってきた、猫背が気になる

- 棚の上の物が取りづらくなった、届きにくくなった

痛みがない「いつのまにか骨折」に注意が必要です

特に背骨の骨折(椎体骨折)は、約3分の2の方が無症状だと言われています。「痛みが弱いから大丈夫」とは限りません。気づかないうちに「いつのまにか骨折」が潜んでいる可能性があります。

骨粗しょう症リスクチェック

一つでも当てはまる方は、骨が弱くなっている可能性があります。

基本のリスク

- 65歳以上である

- 閉経を迎えた(女性の方)・更年期に入った

- 以前より身長が縮んだ、背中が丸くなった

- ご家族(特に両親)が太ももの付け根を骨折したことがある

生活習慣・体型

- 運動不足だと感じる(あまり歩かない)

- タバコを吸っている

- お酒を毎日よく飲む

- 昔から痩せ型である、無理なダイエットをした経験がある

病気・お薬

- 過去に、転んだ程度で骨折したことがある

- 糖尿病、関節リウマチ、腎臓病などの持病がある

- ステロイド薬を長く服用している

- がんの治療(ホルモン療法など)を受けたことがある

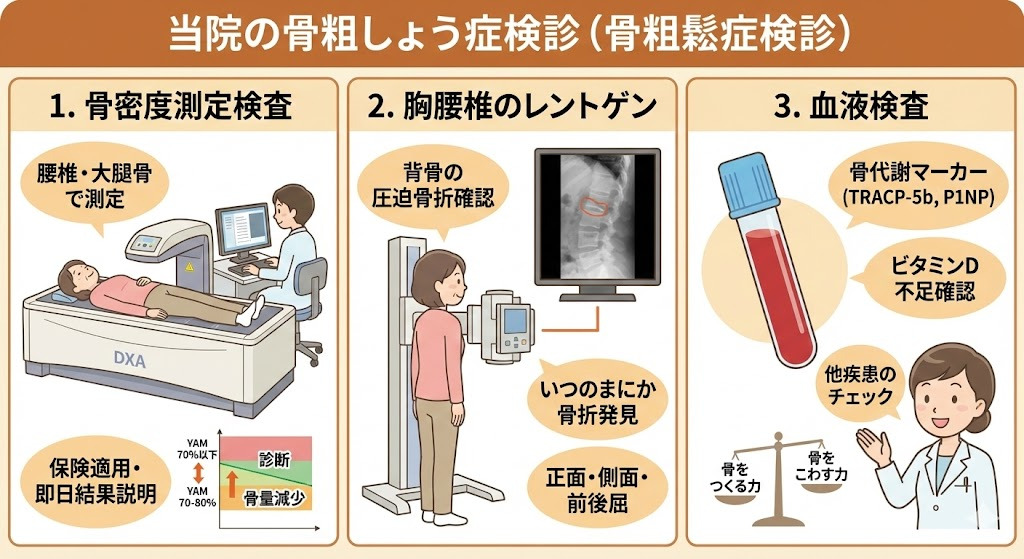

当院の骨粗しょう症検診(骨粗鬆症検診)

1.骨密度測定検査

三国ゆう整形外科では、腰椎と大腿骨で測定する「ガイドライン準拠」の骨密度測定装置を導入しています。保険適用で、予約なしでも検査でき、その日のうちに結果をご説明します。

骨密度に基づく骨粗しょう症の主な診断基準

・大腿骨近位部骨折または椎体骨折がある場合

・大腿骨・椎体以外の脆弱性骨折があり、骨密度がYAMの80%未満の場合

・脆弱性骨折がなくても、骨密度がYAMの70%以下(または-2.5SD以下)の場合

なお、骨密度が70~80%の方は「骨量減少」と判定します。

2.胸腰椎のレントゲン

大腿骨近位部骨折や椎体骨折の既往がある方は、骨密度が正常でも骨粗しょう症と診断されます。大腿骨の骨折は気づきやすい一方で、背骨の圧迫骨折は「いつのまにか骨折」として見逃されることが多いため、骨密度だけでなく胸腰椎移行部のレントゲンでの評価が重要です。

3.血液検査

肝機能・腎機能・血中カルシウムに加えて、骨代謝マーカー(TRACP-5b、P1NP)やビタミンDを採血で確認します。これにより「骨をつくる力」と「骨をこわす力」のバランスがわかり、どの薬を選ぶか、どのくらいの頻度でフォローするかを決めやすくなります。さらに、この採血は白血病・悪性リンパ腫・多発性骨髄腫といった、腰痛や関節痛の原因になりうる他の病気が隠れていないかを調べる目的にもなります。

骨粗しょう症の治療

治療の基本は、背筋や下肢の筋力トレーニング・転倒予防のための歩行訓練、バランスのよい食事、日光を浴びてビタミンDをつくることです。ただし生活習慣の改善だけでは不十分なことも多く、薬による治療を組み合わせて「まだ骨折していない人の予防(一次予防)」と「すでに骨折した人の再発予防(二次予防)」を行います。骨粗しょう症の薬はおおまかに3つに分かれます。

1.骨を壊すのを抑える:骨吸収抑制薬

・ビスホスホネート(アレンドロン酸、リセドロン酸など)

・デノスマブ(プラリア)

・SERM

骨を壊す細胞の働きをおさえて骨密度を保ち、骨折を防ぎます。SERMは比較的若めの女性や生活習慣病を合併した方で使うことがあります。

2.骨をつくる力を高める:骨形成促進薬

・テリパラチド

・ロモソズマブ(イベニティ)

背骨の骨折を繰り返している方や、骨密度がかなり低い方で使います。ロモソズマブ(イベニティ)は「作る+壊すを抑える」の両方の働きを持つ薬です。

3.骨の代謝を整える:骨代謝改善薬

・活性型ビタミンD(エディロールなど)

・ビタミンK2

薬を年齢、骨折歴、歯科治療の予定などに合わせて組み合わせ、「骨折しない・繰り返さない」ことを目標にします。ビスホスホネートやデノスマブでは、まれに顎の骨のトラブルが起こることがあるため、むし歯や抜歯予定がある場合は先に歯科治療を済ませてから開始します。多くの場合、治療で得られるメリットの方が大きいと考えられます。

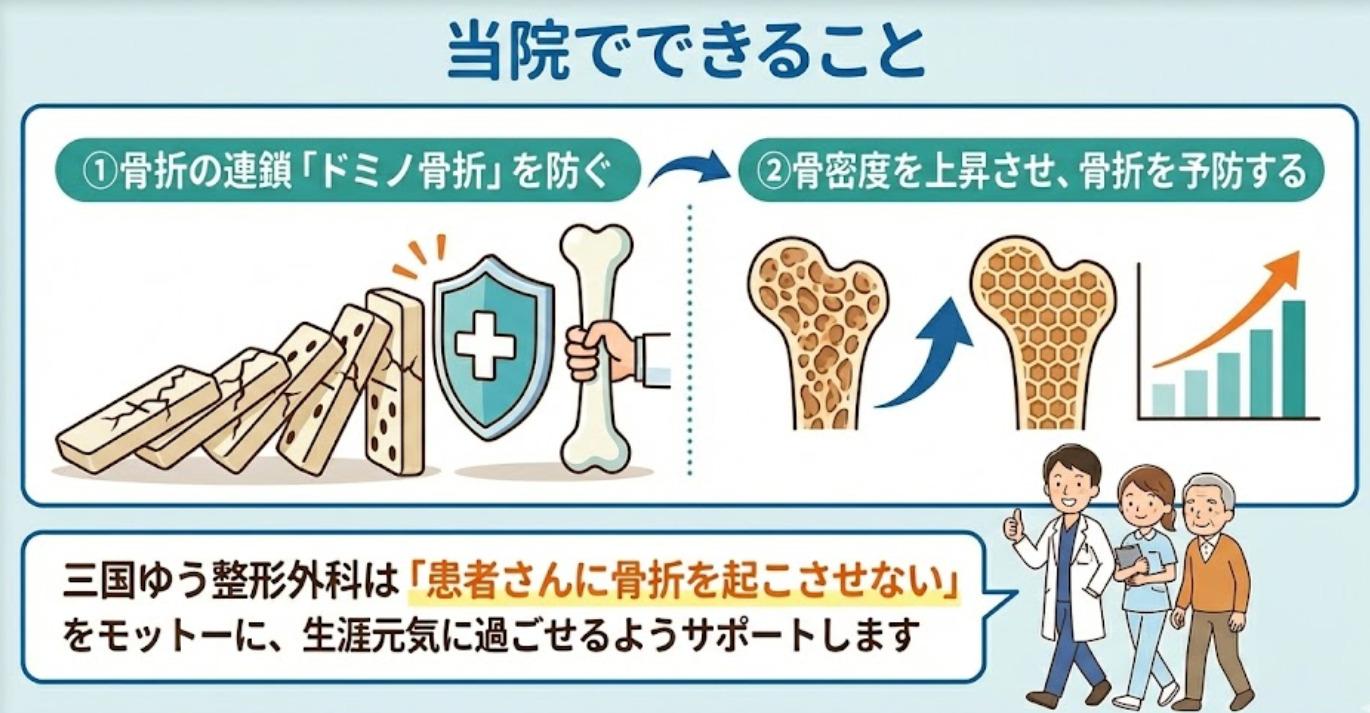

当院でできること

①骨折の連鎖「ドミノ骨折」を防ぐ

胸腰椎の圧迫骨折や大腿骨近位部骨折が一度起こると、その後の骨折リスクは大きく高まり、いわゆる「ドミノ骨折」を起こしやすくなります。胸腰椎の骨折後は次の骨折リスクが約4倍に増えるとされ、大腿骨近位部骨折後には反対側を再び骨折する人も少なくありません。こうした「連鎖」を止めるには、最初の段階からの積極的な介入が大切です。

②骨密度を上昇させ、骨折を予防する

当院では、すでに骨折を経験された高齢の方でも「まだ予防できる」と考え、早期からの薬物療法に加えて、転倒予防、サルコペニア・フレイル対策、リハビリによる筋力強化をセットで行います。骨粗しょう症の早期発見・早期治療によって骨密度を上昇させ、骨折を防ぎ、要介護や寝たきりへの移行を予防します。

三国ゆう整形外科は「患者さんに骨折を起こさせない」をモットーに、ご本人とご家族にもドミノ骨折のリスクをわかりやすくお伝えしながら、生涯元気に過ごせるようサポートします。🍀

記事監修:曽我部 祐輔 医師 (三国ゆう整形外科 院長/日本整形外科学会認定 整形外科専門医)

参考文献)

・骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン作成委員会(日本骨粗鬆症学会・日本骨代謝学会・骨粗鬆症財団)編(監修:折茂 肇). 『骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン 2025年版』. ライフサイエンス出版; 2025. ISBN: 978-4-89775-502-1.

・佐藤 宗彦. ロコモフレイル予防を最大限に引き出す保存治療法—骨粗鬆症—. 日本整形外科学会雑誌. 2025;99(9):432–436.

・能瀬 さやか. 女性の低体重/低栄養と骨粗鬆症. 臨床栄養. 2025;147(3):306–310.