BLOG ブログ

更年期と骨粗しょう症—いま知っておきたい対策

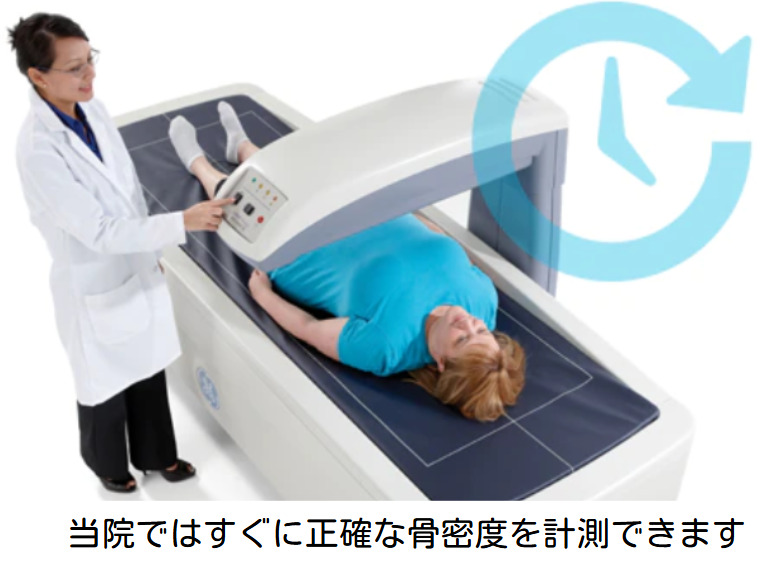

腰椎+大腿骨のDXA骨密度検査(健康保険適用)を実施しています。検査の所要時間は10〜15分が目安で、結果は当日ご説明。阪急「三国」駅徒歩1分・駐車場あり、WEB予約で待ち時間を短縮できます。

更年期の関節のこわばりや痛みが、更年期障害の症状の一つであることを以前のブログでご説明しました。「骨粗しょう症」は、骨がもろくなり骨折しやすくなる病気で、実は更年期障害と深く関係しています。

更年期と骨の健康

更年期障害は、閉経を迎える50歳前後からおよそ10年間にみられる多様な症状を指します。代表的なものは、のぼせ・発汗(ホットフラッシュ)、不安・イライラ、肩こり、首の痛み、膝などの関節痛、指のこわばりや痛み、腱鞘炎など。これらは女性ホルモン(エストロゲン)の分泌低下によって生じます。

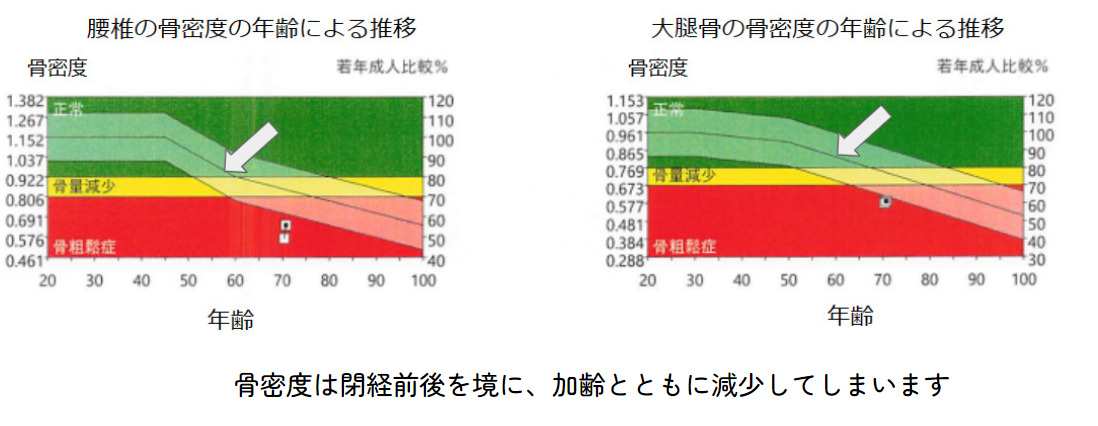

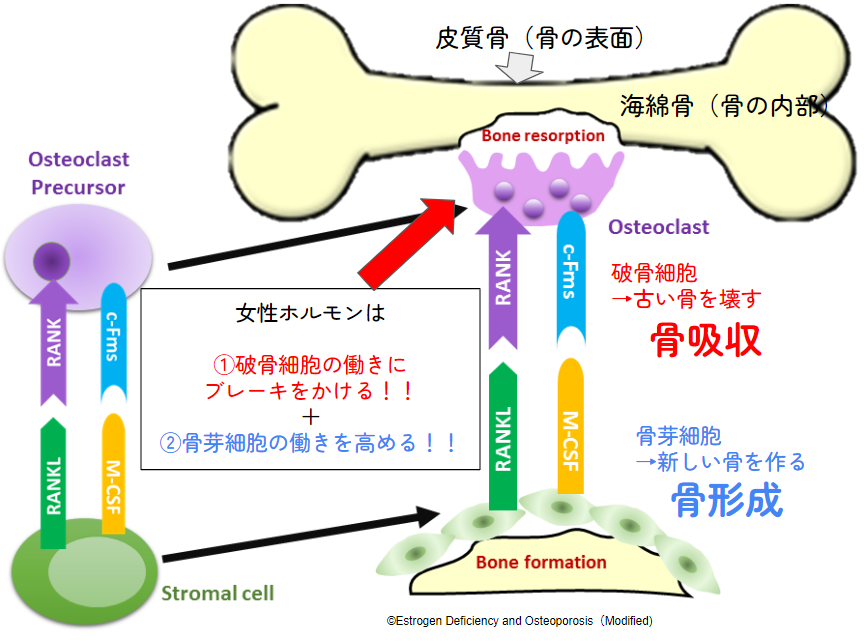

エストロゲンには、骨を作る細胞(骨芽細胞)を助け、骨を壊す細胞(破骨細胞)を抑える作用があります。閉経によりホルモンが減少すると、骨形成が弱まり骨吸収が強まるため、骨密度が低下していきます。年齢とともに骨密度は徐々に下がりますが、特に50歳前後の更年期を境に低下が加速し、閉経後の女性は潜在的に「骨粗しょう症予備軍」といえます。

なぜ女性ホルモンの変動で骨が弱くなるのか

私たちの骨は、骨形成(新しく作る)と骨吸収(古い骨を壊す)を繰り返す「骨代謝」で保たれています。

- 海綿骨(内側のスポンジ状)は 約1年で40% 入れ替わる

- 皮質骨(外側の硬い層)は 年間5〜7% 入れ替わる

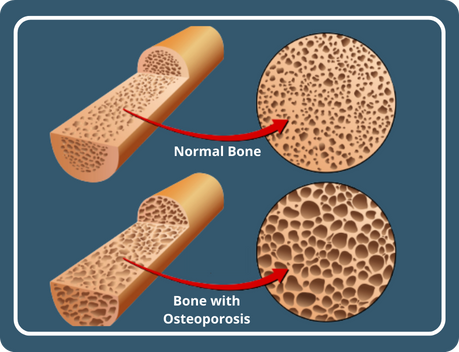

更年期でエストロゲンが低下すると破骨細胞が優位になり、骨量だけでなく“骨の質”も低下。酸化ストレスでコラーゲンが劣化し、海綿骨は梁(トラベキュラ)が細く途切れ、皮質骨は薄くなり多孔性(穴が増える)、結果として衝撃に弱い骨になります。

骨粗しょう症になると、海綿骨があなだらけになり骨がスカスカになります

骨粗しょう症と更年期:こんなサインは要注意

自分で気づけるサイン(セルフチェック)

- 最近、背が縮んだ気がする/上着の丈感が変わった

- 背中や腰が曲がってきた、写真で姿勢の変化が気になる

- つまずきやすい、転倒が増えた

- ペットボトルのフタが開けにくい、握力低下を感じる

- 夜間や朝に背中・腰の鈍痛が続く

1つでも当てはまれば、骨密度検査(DXA)で現状を把握する価値があります。

危険因子(該当が多いほど要精査)

- 閉経後、早期閉経、月経不順の既往

- やせ(低BMI)、喫煙、過度の飲酒

- ステロイド薬の長期内服、甲状腺機能異常、糖尿病などの合併

- 家族歴(親の大腿骨近位部骨折など)

- 運動不足、タンパク質・カルシウム・ビタミンD不足

受診の目安(早めの相談が安心です)

- 48〜72時間様子を見ても腰背部・股関節・膝の痛みが改善しない

- 身長低下/姿勢変化を家族から指摘された

- 閉経前後で、骨密度検査を数年受けていない

- ステロイド内服、喫煙、やせ、家族歴など危険因子がある

- 転倒が増えた、ふくらはぎが痩せてきた(サルコペニアの兆候)

当院でできること(検査・治療・予防)

三国ゆう整形外科では、DXA骨密度検査(腰椎+大腿骨)、薬物療法、転倒予防リハビリまで、骨折リスク低減に向けた一連の診療を行います。

阪急「三国」駅徒歩1分/駐車場あり。Web予約可。骨密度検査は保険適用です。

①骨密度検査(DXA):腰椎+大腿骨を測定

- 測定部位:腰椎+大腿骨(診断精度・将来骨折リスクの予測に有用)

- 所要時間:数分〜15分前後(結果は当日ご説明)

- 検査の特徴:痛みなし/被ばくはごく少量(レントゲンよりも少ない水準)

- 受診前の注意:計測部位に金属が重ならない服装が望ましい(ボタン・ベルト等は外すことがあります)

治療の考え方:骨折リスクを下げるのがゴール

1)薬物療法(病状・腎機能・骨代謝マーカーで選択)

- 骨吸収抑制薬:ビスホスホネート、SERM、デノスマブ など

- 骨形成促進薬:テリパラチド/アバロパラチド、ロモソズマブ など

- 補助療法:活性型ビタミンD、カルシウム、必要に応じマグネシウム等

2)生活介入(今日から始める再発予防)

- 転倒予防リハビリ:下肢・体幹筋力、片脚立位、バランス訓練

- 姿勢・可動域:胸椎伸展・股関節可動域の改善で前屈み癖を是正

- 栄養:タンパク質、カルシウム、ビタミンD・Kの適正摂取

- 日光曝露:ビタミンD合成のため、季節・皮膚状態に応じて安全に

リハビリで行うこと(当院の特徴)

- 安全な日常動作の獲得:起居・階段・方向転換での負荷分散

- 骨にやさしい運動処方:衝撃の少ない荷重運動から開始し、筋力・バランス→姿勢→歩容の順に強度を上げる

- 転倒場面の再現訓練:つまずき・滑り・振り向き時など“転ぶ局面”を分解して練習

- ホームエクササイズ:5〜10分でできる毎日の最小パッケージを紙or動画で提供(継続しやすい形に)

よくある質問(FAQ)

Q:検査や治療は健康保険の適用ですか?

A:医師の診断に基づくDXA骨密度検査・診察・処方・リハビリは原則保険適用です(自己負担は1〜3割の目安)。自治体によっては骨粗しょう症検診の制度もあります。詳細は受付でご案内します。

Q:検査はどの部位を測りますか?かかとやうでの骨密度検査とは何が違いますか?

A:腰椎と大腿骨のDXAが診断の推奨部位です。かかと等の簡易測定は診断には不向きで、スクリーニングの参考にとどまります。

Q:閉経後、いつから治療を検討しますか?

A:骨密度、既往骨折、危険因子を総合評価し、骨折リスクが高ければ薬物療法を検討します。

Q:どのくらいで効果が出ますか?

A:薬剤により異なりますが、数カ月〜1年で骨代謝マーカーや骨密度の改善を確認していきます。転倒予防リハは始めた日から効果(転びにくさ)が出ることもあります。

Q:検査結果は当日わかりますか?

A:はい、当日ご説明します。

Q:骨粗しょう症による骨折は予防できますか?

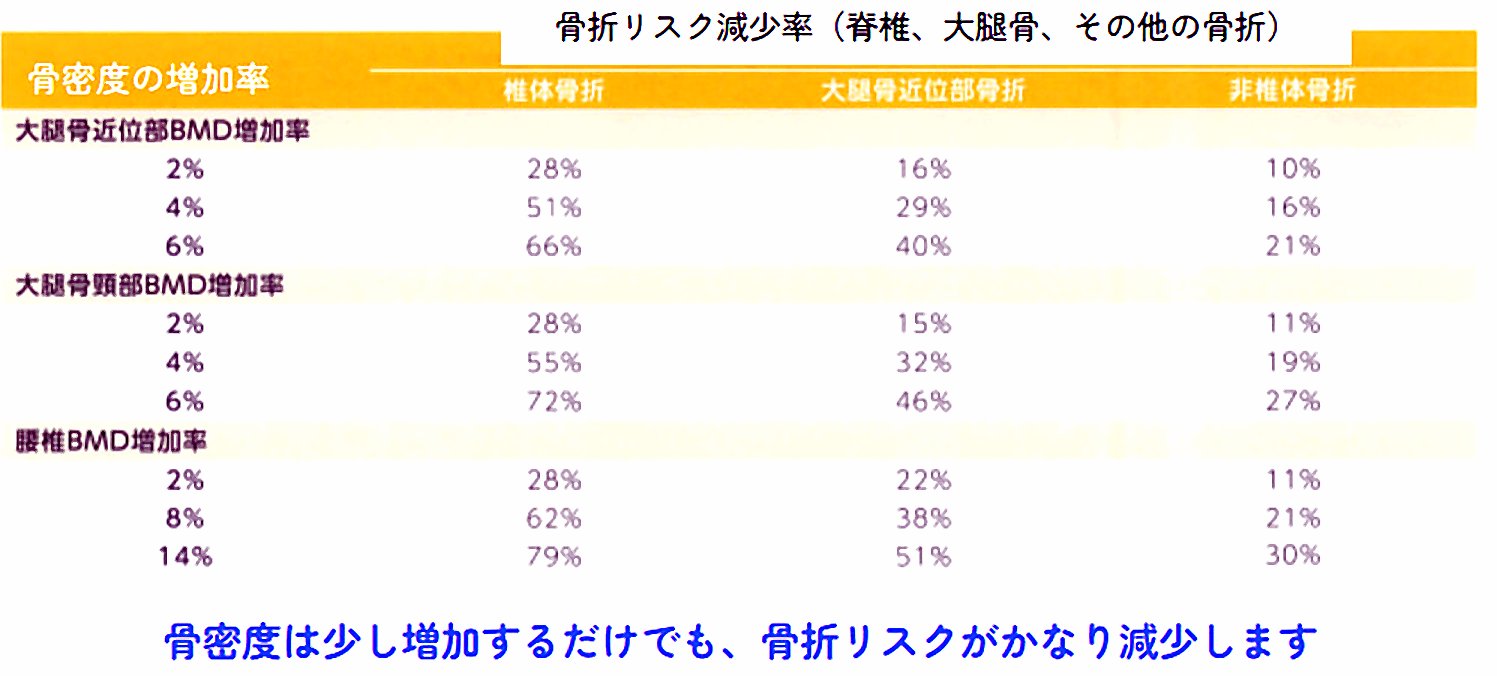

A:治療で骨密度を高めることで、将来の骨折リスクを下げることが期待できます。下図は、骨密度の増加量に応じて骨折リスクが低下する傾向を示しています。

骨密度が上がるほど、将来の骨折リスクは下がります。研究でも、わずかな骨密度の改善であっても、大腿骨(太ももの付け根)などの大きな骨折の予防に役立つことが報告されています。つまり、早めに見つけて、治療で骨密度を少しずつ改善していくことが、とても重要です。

一方で、骨密度が下がり続けると、骨折の危険は高まります。だからこそ、早期発見と早期治療がカギです。適切な薬物療法とリハビリ、生活習慣の見直しを組み合わせることで、将来的な寝たきりや要介護につながる重大な骨折を予防できる可能性が高まります。

(→[治療について詳しく])

参考文献)

・イキイキからだのつくり方 手指編. からだにいいこと.

・厚生労働省(女性の健診・検診リーフ). 骨粗しょう症検診制度の案内。

・日本骨粗鬆症学会/日本骨代謝学会『骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン』:腰椎+大腿骨のDXA測定を推奨。診断・評価の基本。 jsbmr.umin.jp

・North American Menopause Society (2022). Hormone Therapy Position Statement:更年期治療として骨量減少・骨折予防への有用性を記載。 PubMed+1