BLOG ブログ

痛風発作を繰り返さないために|受診の目安と高尿酸血症の管理(大阪・淀川区)

こんにちは、院長の曽我部です🍀

夜中に足の親指がズキッと痛む・・・そんな痛風発作を繰り返す背景には、「高尿酸血症」が隠れています。痛みが引くと受診を先延ばしにしがちですが、再発を防ぐカギは発作がない時期の尿酸管理です。

このブログでは、受診のタイミング・検査と治療・生活でできる対策を、整形外科専門医の目線からわかりやすくお伝えいたします😊

痛風発作はどんな症状?

痛風発作は、夜間から早朝に突然、足の親指の付け根(母趾MTP関節)などが激しく痛むのが特徴です。発症後約12時間でピークに達し、患部は赤く腫れ、歩行困難になることもあります。放置すれば痛みは引きますが、再発や慢性化、多関節への広がりを招くため早期治療が重要です。

こんな症状が出たら受診を

・(健診などで)尿酸値が高めと言われている

・夜中に足の親指の付け根がズキズキし、触れるだけで激痛

・強い関節痛・腫れ・赤み・熱感が出た

・痛みで歩行がつらい、靴が履けない

・痛み止めで一時的によくなってもすぐぶり返す

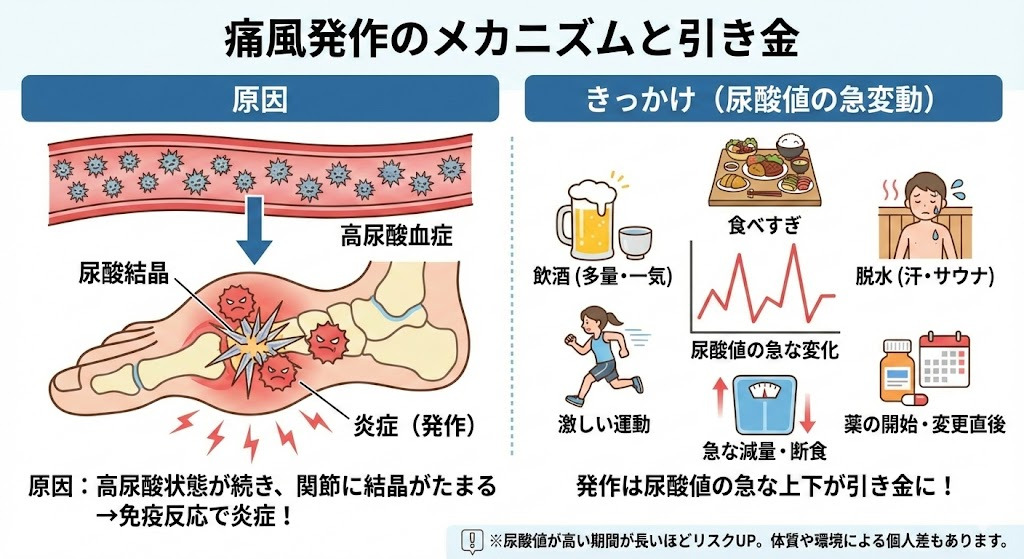

痛風発作の原因は?

痛風発作は、高尿酸血症により関節に溜まった尿酸結晶が原因です。発作は尿酸値の急激な変動が引き金となり、過度な飲酒、脱水、激しい運動、急な減量が主なきっかけです。治療薬の開始時も一時的に発作が起きやすく、尿酸値が高い期間が長いほどリスクは高まります。

尿酸値が高いと、どのようなリスクがある?|放置は危険!

尿酸結晶は血管内でも炎症を起こし、高血圧や動脈硬化、心筋梗塞などの合併症リスクを高めます。また、痛風腎や透析につながる腎機能低下も重大な問題です。放置すると慢性痛風や痛風結節、関節破壊を招くため、尿酸値のコントロールは全身の臓器を守るために不可欠です。

当院でできる治療・フォロー

痛風発作時は、速やかにNSAIDs(ロキソニン等)やステロイドで炎症を鎮め、患部を冷やして安静にします。症状軽快後は再発予防へ移行し、フェブキソスタットなどの薬で尿酸値6.0mg/dL以下を維持することが重要です。定期的な採血で副作用や腎・肝機能をチェックしながら、1〜3か月ごとの通院で長期的にコントロールします。

痛風・高尿酸血症対策:無理なく続ける5つの生活習慣

痛風や高尿酸血症の改善には、以下の5本柱を無理なく継続し、尿酸値を安定させることが重要です。

1. こまめな水分補給と脱水予防

水分補給はこまめに行い、目安として1.5〜2L/日(心臓・腎臓疾患のある方は医師と相談)を摂取しましょう。特に、入浴、サウナ、運動、発熱時は意識的な補給が必須です。尿酸値を上げやすいアルコールや、砂糖・果糖を多く含む清涼飲料、エナジードリンク、果汁飲料は量と頻度を控えめに。おすすめは水、炭酸水、無糖のお茶、無糖コーヒーです。

2. 食事管理(プリン体・果糖・肥満対策)

食事の最大の目的は、体重と内臓脂肪の適正化です。肥満は尿酸値を上げるため、DASH食や地中海食での減量が尿酸や血圧改善に役立ちます。プリン体は1日400mgを目安にレバーや干物、魚卵は控え、肉・魚は1食80g程度とします。野菜や乳製品をしっかり摂り、尿をアルカリ化させることは結石予防にも重要です。

3. 飲酒の適正化と休肝日

アルコールの量が増えるほど高尿酸血症のリスクは高まり、特にビールは影響が大きいとされます。蒸留酒(ウイスキーなど)はプリン体が少ないものの、飲み過ぎれば尿酸値は悪化します。飲む日は必ず適量厳守とし、週に2日の休肝日を設けて、量と頻度を整えましょう。

4. 無理のない有酸素運動の継続

運動の目的は肥満・メタボの改善です。散歩や水泳などの有酸素運動を、息が弾む程度で1日60分(約8,000歩)行いましょう。座りすぎに注意し、こまめに動くことが大切です。激しい筋トレなどの無酸素運動は、逆に尿酸値を上げるため避けてください。

5. 体重と薬物治療の継続管理

BMI 25未満を目標に、体重はゆるやかに減らすことが成功の秘訣です。急な断食や極端な食事制限は痛風発作を誘発しやすいため避けましょう。薬物治療は医師の指示どおりに継続し、自己判断での増減・中止は厳禁です。

よくある誤解(FAQ)

① ビール(プリン体)だけが原因?

おつまみも原因になりやすいです。 アルコール全般、果糖、脱水、体質(体内合成)も尿酸値を上げます。食事制限は「ゼロ」を目指すより、量と頻度を控えることが大切です。

② 発作が治まれば放置でOK?

放置は危険です。 関節破壊や結石、腎機能・心血管リスクが高まります。痛みのない時期に尿酸値を目標値(6.0mg/dL以下)まで下げて保つことが、再発と合併症を防ぎます。

③ 激痛の今こそ尿酸を下げれば早く治る?

発作中の急変動は逆効果です。 かえって悪化・長引く原因になります。まずは痛みと炎症を抑えることを優先し、落ち着いてから薬を少量ずつ開始するのが治療の鉄則です。

大阪市淀川区で痛風・高尿酸血症の治療|お気軽にご相談ください

痛風・高尿酸血症の放置は、関節変形や心疾患、透析などの重大な合併症を招きます。発作がない今こそ、再発予防の好機です。 三国ゆう整形外科では、専門医がエコー診断や生活・薬物療法で尿酸を適切に管理。地域のかかりつけ医として予防までサポートします。

当院は阪急三国駅1分、KOHYO2階、無料駐車場41台完備です。

参考文献

・高尿酸血症の治療 薬物療法 痛風発作治療薬. 大山博司. 日本臨牀 82(6): 907-912, 2024.

・高尿酸血症の治療 食事・栄養・生活指導. 福内友子. 日本臨牀 82(6): 878-884, 2024.